서가를 보면 자신이 무엇으로 이루어져 있는지가 보인다.

책 좋아하는 인간들이 모여서 이야기를 하다 보면 으레, 늙으면 한 동네에 모여 살면서 컨테이너를 쌓아 공동 서재를 만들고 책을 쌓아놓고 살자거나, 나이 들어서 지방으로 내려가 서재를 넓게 쓸 수 있는 집을 짓고 싶다거나, 뭐 그런 이야기들을 하게 된다. 설령 지금은 혼자서 좁은 원룸에, 혹은 가족과 썩 넓지 않은 집에 살고 있더라도, 눈을 감으면 내가 갖고 있는 책들을 가득 꽂아놓은 서재를 꿈꾸는 것이다. 그런 이들이 이런 꿈같은 이야기를 하다 보면(한국에서 부동산 비용을 생각해보면 분명 꿈같은 소리지.) 으레 다치바나 다카시의 이야기가 나온다. 고양이 빌딩이라 불리는 빌딩 하나를 통채로 서재로 쓰고, 여기에 대학 연구실과, 산초메 서고라 불리는 곳까지 모두 책으로 채워놓고 사는 학자. 어릴 때는 책이 많은 것이 부러웠고, 좀 지나서는 그만큼의 책을 골라낼 수 있는 안목이 부러웠으며, 최근에는 여기에 덧붙여 도쿄의 살인적인 부동산 가격을 생각할 때 책을 두겠다고 건물을 장만할 수 있는 재력이 부러웠다.

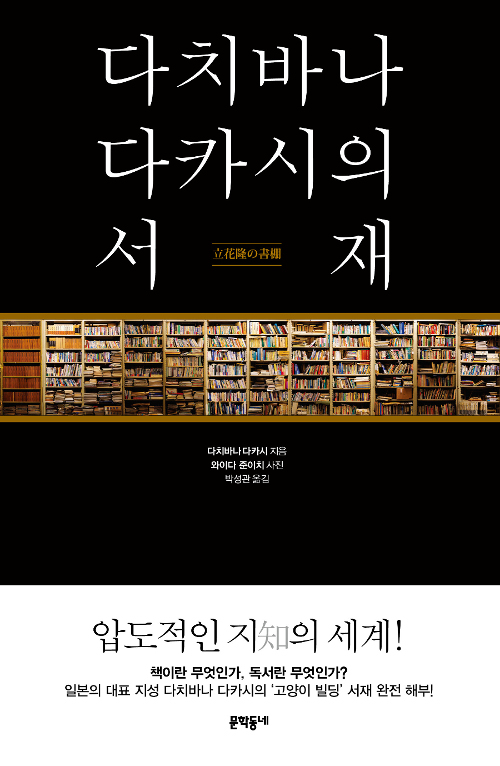

이 책은 그야말로 띠지에 나온 말 그대로, 그의 “압도적인 지의 세계”라 할 수 있는 서재를 다루고 있다. 서재 구석구석의 사진들을, 책이 꽂히고 쌓여있는 그대로 보여주고, 여기에 다치바나 다카시의 코멘트를 덧붙인다. 서재 사진을 보며 눈호강을 하고, 동시에 그의 설명을 읽어나가야 한다. 이건 책보다는 7부작짜리(이 책이 7챕터니까) TV 다큐멘터리로 구성했어야 하는 게 아닐까.

그 책의 책등을 보기만 해도 내가 그 책을 사서 읽었던 시기의 추억이 잇따라 되살아난다. 그 무렵 무엇을 생각하고 무엇에 고뇌했으며 또 무엇을 기뻐했던가, 책과 함께 그런 추억들이 되살아온다. 나의 분노와 고뇌가 책과 함께 있었음을 떠올린다. 어쩔 수 없이 더러워진, 여기저기 얼룩진 책일수록 버리기 힘든 것은 그 책을 되풀이해서 읽고, 줄을 긋거나 메모를 했던 추억이 거기에 가득 담겨 있기 때문이다.

서재를 돌아다니며 대담 형태로 다치바나 다카시가 여기 꽂힌 책들을 소개하고, 무엇을 연구했는지, 어떻게 공부하고 취재했는지 이야기한다. 그 방대한 책의 우주는, 이 사람이 얼마나 아는 것에 대한 욕구로 똘똘 뭉친 사람인지를 보여준다. 헌책방처럼 쌓여있는 혼란스러운 책더미 속에서 그의 지식이 거미줄처럼 책과 책 사이를 연결하며 하이퍼링크를 만든다. “경계를 넘어 끝도 없이 이어”지는 이야기다. 그게 어떤 것인지 안다. 책을 좋아하는 사람들, 많이 읽는 사람들과 이야기를 할 때, 어떤 책에 대해 이야기가 나오면 자연스럽게 다른 책들의 이야기가 저마다의 관점에서 쏟아지는 것을 볼 때 새삼 상기하는 감각이다. 브리야 사바랭이 “그대 무엇을 먹는지 말하라, 그러면 나는 그대가 누군지 말해보겠다.”라고 말했다면, 책도 마찬가지다. 그 사람이 읽는 책이 그 사람을 이루고, 그가 작가라면 그가 만드는 이야기들의 바탕이 된다. J모 작가가 다른 작가의 집에 갔을 때 책꽂이를 유심히 살피면 남의 아이디어를 캐치할 수 있어 좋다고 한 것도, 선생님께서 작가가 다른 작가의 집에 가서 게으르게 책꽂이만 빤히 보고 있어서 되겠느냐고 하신 것도.

읽으면서 SNS에서 만난 사람들을 생각했다. 리디북스 등에서 책을 읽고 공유를 하거나, 종이책을 읽고 찍어 올리거나 하며 읽는 책들을 공유하고, 그걸 보고 또 장바구니에 책을 담고 있다. 한 사람의 머리 속에서 서재를 매개로 만들어지는 하이퍼링크를 넘어, 사람과 사람이 집단지성을 통해 책의 정보를 공유하고, 여기서 다시 만들어지는 지식의 하이퍼링크들을 생각한다. 나는 아마도 다치바나 다카시 같은 서재는 갖지 못하겠지만, 취향이 맞고 책을 좋아하는 다른 이들과 함께, 적어도 그 지의 세계, 나의 우주는 계속 구축해 나갈 수 있을 것이다.