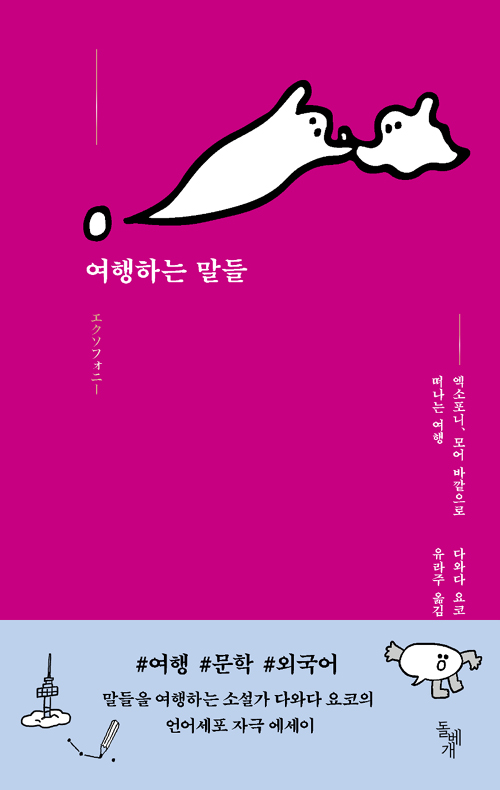

내용도 궁금했지만 사실은 묘하게 허접한 유령 두 마리가 둥둥 떠 있는 것 같은 표지가 귀여워서 샀다. 내용은 표지와 큰 상관은 없다.

다와다 요코의 소설을 읽은 기억은 없는데, 일본 출신으로 러시아문학과를 졸업하고, 독일에 유학해서 독문학을 전공한 뒤, 일본어와 독일어, 두 언어로 소설을 쓰는 작가라고 한다. 그 작품들이 여러 언어로 번역되고 상을 받았다는 게 또 굉장하다. (아, 며칠 전 토피아 단편선 소개글을 보다가 “나만 타이틀 없어!”하고 절규하고 아직 일주일도 지나지 않았다.)

그런 작가가, 독일이나 미국, 프랑스, 러시아, 그리고 한국이나 중국 등의 도시에서 머무르며 언어와 언어가 서로 충돌하거나, 같은 어원의 언어가 변화하거나, 서로 침범하고 닮아가는 언어들의 모습에 대한 단상을 글로 남긴 것이 이 책의 전반부. 또 자신의 모어인 일본어와 자신이 소설을 쓰는 언어인 독일어 사이에서의 차이나, 발음으로 빚어지는 미묘한 교착이나 말장난, 공통점과 차이, 그것이 그리는 생각의 지도에 대해 이야기하는 것이 후반부의 내용이다. 언어에 민감한 사람이 쓰는 언어 에세이니 재미있을 수 밖에 없다. (그리고 이런 것을 번역하려면 얼마나 공이 들었을까, 번역가님의 노고를 생각하게 된다.)

이 책의 첫 번째 챕터인 세네갈의 다카르에서의 일들을 읽던 중 문득 그런 생각이 들었다. 세네갈은 프랑스의 식민지였고, 이곳 작가들이 프랑스어로 글을 쓰는 것에 대한 이야기를 읽던 중이었다. 우리는 36년동안 식민지였다. 그 시대에 태어나서 성인이 되고 해방 이후에 작가가 된 이들도 있다. 그렇다면 일본어로 시나 소설을 썼던 한국 근현대문학 작가들은 어느정도 있었을까, 그 중에서 일본어를 모어로 인식하고 썼을 사람은 어느정도였을까, 일본어를 모어로 인식한 채 한국어로 시와 소설을 쓴 작가는 어느정도일까. 그 답이, “서울” 챕터에서 나온다.

박완서 작가가 놀란 얼굴로 대답했다. “외국 작가 중에서 영향을 받은 사람이 누구인지 묻지 않았나요? 일본문학이 외국문학이라는 발상은 우리 세대엔 없어요. 우리는 젊었을 때 일본어 읽기를 강요받고 한국어 읽기는 허용되지 않았어요. 그래서 도스토옙스키 같은 유럽문학도 전부 일본어 번역으로 읽었습니다.”

그랬겠구나. 읽다가 이 의문을 트위터에 썼더니, 정보라 작가님과 손지상 작가님이 국문과 쪽 연구 중에는 일어로 창작활동 시작한 한국 작가의 작품을 한국어로 다시 번역하는 문제에 대한 논문들도 있으며, 그 이전에도 한글소설 자체가 한문소설을 번역하면서 소설의 문장을 만들어 갔다는 이야기를 해 주셨다. 한국어가 온전히 모어로써 창작 사고의 틀이 된 역사는 의외로 길지 않을 수도 있겠다는 생각이 들었다. 한편 이 작가는 엑소포니의 기쁨에 대해 말하면서도, “모어 바깥으로 나가길 강요한 책임이 분명히 처리되기 전에는 확실히 엑소포니의 기쁨을 설명하기가 불가능하다”고 말했는데, 바로 이 “서울”부분에서 이 부분이 선명하게 나온다. 다른 나라의 도시들과 언어들에 대해 말할 때는 호기심과 느긋함이 느껴졌다면, 서울과 한국어에 대해 말할 때는 작가가 긴장하고 있는 것이 느껴졌다. 착가 스스로도 한국에서는 책임을 느낀다고, 무엇을 써도 자기기만처럼 느껴진다고 언급한다. 사실은 식민지 시대가 있었으니까 그런 언급이 당연한데도, 알아도 말하지 않거나 정말로 모르는 듯한 작가들 때문에 실망했던 것인지, 그 대목에서 조금 묘한 감정을 느꼈다.