제주에서 지내고 있는 예멘 난민들에 대해 생각하며 읽기 시작했다. 그리고 첫 챕터부터 한 대 맞은 듯한 기분이 들었다.

저자는 인터넷 카페 난민, 의료 난민과 같이 난민이라는 말을 고난, 실패, 절망, 고독, 폐쇄감과 같은 부정적인 이미지의 상징으로 쓰고 있으며, 이는 잘못된 표현이라는 점을 지적한다. 난민이란 “조국을 떠나 피난처를 찾는 사람”이고, 1951년 UN에서 채택한 난민의 지위에 관한 협약에 따르면 “인종, 종교, 국적, 정치적 의견 또는 특정 사회 집단에 속하는 것을 이유로 자국에서 박해를 받거나 박해를 받을 위험이 있어 타국으로 피신한 자.”다. 요즘은 임종 난민이나 호텔 난민과 같은 단어들도 뉴스에서 검색이 되고 있는데, 전부 원래의 뜻과 동떨어져 있는, 차별의식이 담긴 말이었다.

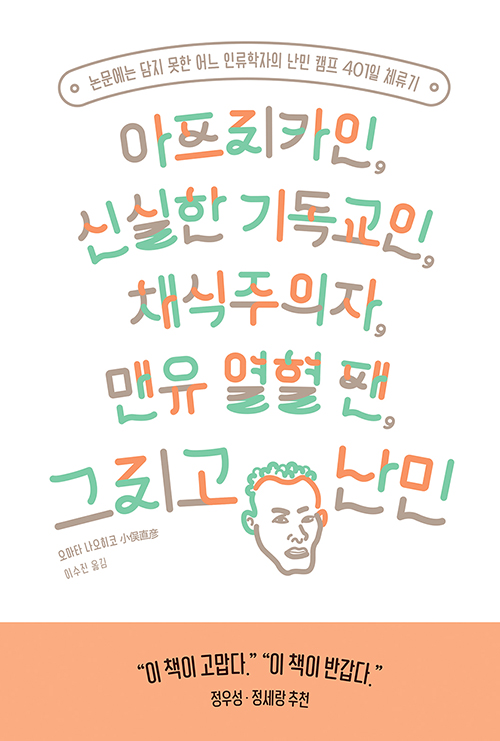

이 책의 저자인 오마타 나오히코는 박사학위 논문을 위해, 내전으로 난민이 된 나이베리아 인들이 20째 머무르고 있는 가나의 부두부람 난민캠프에서 1년 넘게 생활하며, 그곳에서 만난 사람들에 대해 이야기한다. 난민 하면 전쟁이나 재해 등으로 상처를 입고 무기력하게 원조를 받으며 굶주리고 있는 것 같은 이미지가 연상되지만, 저자가 경험한 난민캠프의 삶은 “상실 뿐 아니라 동시에 재생의 프로세스”이기도 했다. 학교와 교회가 생기고, 가족을 만들고, 살기 위해 이런저런 사업을 벌이기도 한다. 물론 가장 풍족한 이들은 외부에서 송금을 받는 이들이다. 외국에 부유한 가족이 없다면 선진국에서 원조해 줄 사람을 찾거나, 혹은 선진국으로 떠나 재정착 하기 위해 인터넷에 접속해 SNS로 활발하게 활동하는 이들도 있고, 드물지만 국제결혼에 성공해 난민캠프를 떠나기도 한다. 이런 일들을 위해 외국의 가족에게 지원을 받아 인터넷 카페를 차리는 난민도 있고, 교회를 통해 난민들을 판매책으로 삼아 음료수 등을 판매하는 가나의 상인들도 있다. 한편 조국으로 돌아가거나 가나에 정착하는 문제를 고민하는 이들도 있다.

읽으면서 마치 예전에 “기쁨의 도시”를 읽을 때 느꼈던 것 같은, “백인이나 선진국 사람이 제3세계의 빈민가를 보는 듯한 시선”이 느껴져서 괴로울 때도 있었지만, 저자는 이 경험을 일본의 재해 피난민들에 겹쳐 보고, 이들에 대한 차별의식을 이야기하며, 일본에서 난민들의 수용과 지원에 대해 방관적인 태도 대신 인권과 인도적 지원 차원에서 바라봐 줄 것을 말하고 있다. 우리에게도 남의 일이 아닐 것이다.