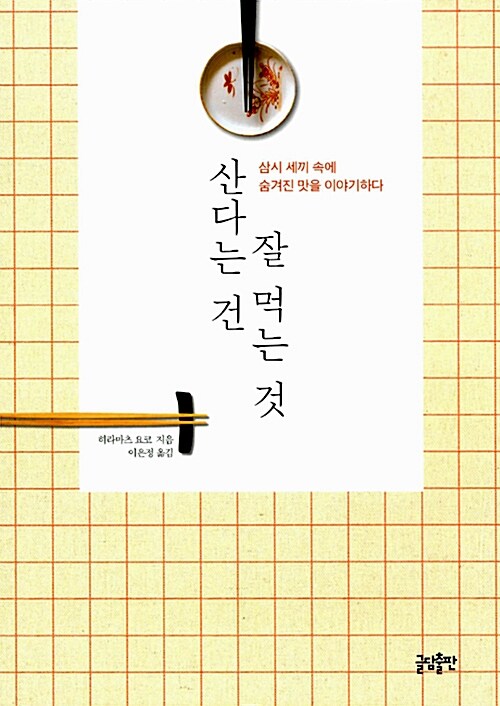

분카무라 드 마고 문학상을 수상한 음식 에세이. 음식은 물론 음식을 만드는 도구나 담아내는 그릇. 음식의 맛과 분위기를 살리고 추억을 떠올리게 하는 소품들에 대한 수상이 가득한 책이다. 손으로 먹는 음식에서 이어지는, 손가락 끝의 감각, 촉각이 주는 또 다른 음식에의 감각들. 한 방울의 포인트를 주는 레몬의 맛, 집의 창문을 열어 만들어진 바람길을 따라 말려놓는 채소와 고기와 귤껍질, 썩기 직전의 무언가가 과잉되어 있는 숙성의 맛.

그릇 욕심이 없어도 여행을 가면 탐이 나서 한두개씩 사오는 마메자라라든가, 사 놓고 제대로 쓰지는 않는 수저 받침이라든가, 나의 험악하고 대충대충 굴러가는 살림살이 속에서도 불쑥불쑥 튀어나오는 물건들이, 제대로 쓰는 사람의 손에서는 어떻게 굴러가는지 읽는 것이 좋다. 연잎밥은 알지만 감잎 초밥은 궁금하다. 어떤 맛일까. 쌈밥과 비슷한 걸까. 감잎 초밥에 감식초 차를 같이 먹으면 어울릴까, 그런 생각을 했다. 아마도 그러면 초밥 맛이 묻히겠지. 소중하게 쓰고 싶은 칠기 그릇을 발견하여, 허세를 부리지 않고 좋아하는 것이니까 일상에서 오래 사용하고 싶은 마음과, 그렇다고 너무 막 굴리면 옻칠의 수명이 짧아져 버리는 문제를 읽으면서, 집에 들이고 싶었던 몇 가지의 그릇들을 생각해 본다. 나는 게을러서 결국 그런 건 제대로 못 쓰고 말지, 하고 넘어갔던 그릇들에 대해서. 나무 그릇이나 유기 그릇의, 세월이 만들어내는 어떤 느낌을 나도 갖고 싶었다. 그런 걸 하려면 살림을 무척 지성껏 해야 한다는 것을 아니까 포기하고 넘어갔지만. 나무 찜통이나 도자기 밥통, 오래 길을 들여 사용해야 하는 철 주전자에 대한 이야기를 읽으면서는 탐이 나기도 했다. 아아, 이런 것들을 갖춰놓으려면 대체 얼마나 주방에 시간을 기울여야 할까, 하고 지나쳐 가게 되었지만.

좀 우울하다.

직장생활을 계속 해 왔고, 독립을 했지만 살림에 공을 들이지 않았다. 결혼을 할 때에도 그릇을 장만하진 않았다. 자취할 때 주변에서 얻거나 다이소에서 대충 구입한 그릇들을 그냥 들고와서 살기 시작했다. 어차피 공들여서 테이블을 꾸미는 쪽이 아니니까. 맛있는 게 생각나면 나가서 먹었고. 그리고 이제, 아이를 낳았고 육아휴직을 받았다. 처음으로 내 살림에 대해 관심이라는 게 생겼다. 어차피 아이가 울어대니까 그렇게 집요하게 관심을 둘 만한 상황은 아니지만.

그리고 새삼 깨닫는 것이다. 어떤 것이 좋은지 대충 주워듣고 보고 들은 것은 있으니 동경하는 것들은 있지만, 그런 것은 나처럼 게으른 인간 – 혹은 가사 외에 신경 쓸일이 너무나 많은 인간이 할 수 있는 범주가 아니구나, 하고. 생활을 아주 조금 풍성하고 우아하게 만들고 싶지만, 그런 것은 돈이나 센스의 문제를 넘어 기본적으로 유지보수관리가 가능한 인간이냐의 문제가 더 크다는 것을 나는 안다. (무척 마음에 드는 나무그릇이 있어도 이건 먹고 바로 설거지를 해야 하니 귀찮아서 못 사는 인간이 여기 있으니까.) 그럴 때는, 이런 책을 읽으면서 손가락을 깨무는 것 말고는 달리 방법도 없지 않나. 언젠가는 그런 우아함들을 좀 갖출 수 있는 시간의 여유라든가, 적어도 좀 더 가사에 부지런하게 나서는 마음가짐이라도 생기기를 바라는 수 밖에.