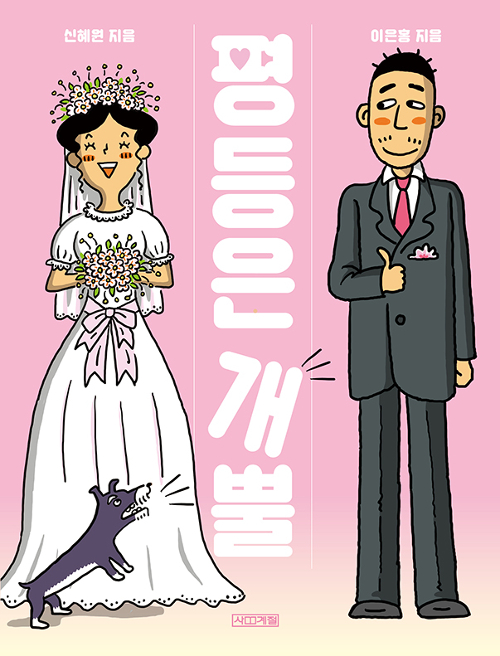

책을 읽기 시작하자 두 사람이 만나기 전의 성장과정이 짧게 다뤄지고, 표지와 비슷한 형태의 결혼사진 느낌의 컷이 들어간다. 그리고 이 부부의 동상이몽도. 여자는 평등하고 독립적인 가족을 생각하며 웃고 있지만, 남자는 자기를 잘 내조하고 부모님께 잘 할 현명한 여자라고 생각하며 웃고 있다.

그림책 작가인 여자와 만화가인 남자. 같은 공간에서 함께 먹고 자고 작업하며 사는 두 사람의 이야기는 “평등부부 반쪽이네의 가족일기”나 “반쪽이의 육아일기”를 볼 때 같은 답답함을 느끼게 한다. 그래도 “마당 씨네 식탁”을 볼 때만큼 답답한 건 아니라는 게 다행이지. 솔직히 귀촌하는 대목에서 마당 씨네 식탁에서 느꼈던 답답함을 다시 느낄까봐 걱정했는데 그정도는 아니었다. 대신 귀촌, 귀농을 하며 그곳에서 맞닥뜨리는 마을 문화와 이를 지탱하기 위핸 여성 노동력의 문제에 대해 다루고 있다.

읽고 있으면 굉장히 갑갑하다. 읽으면서 숨이 넘어갈 것 같은 대목들도 꽤 있었다. 그만큼 이 책은 남자의 관점에서 여자가 겪고 있는 상황들을 보고, 대수롭지 않게 넘겼다가, 자신의 문제를 깨닫고 상황을 다시 확인한 뒤 문제의식을 갖는 식의 전개가 계속된다. 이 정도로 쉽게 조근조근하게 이야기해야 하는 문제인가 싶다가도, 여기부터 시작해야 하는 사람도 아직 많다는 걸 생각하게 된다. 사실 이런 책을 읽고서라도 문제의식을 가지려는 이들도 아직 적다는 게 진짜 문제겠지. 그나마 정작 이 책에서 다루는 정도의 내용으로 시작해야 하는 사람들이 이 책을 안 볼 것 같다는 게 무척 걱정스럽다.