첫째를 낳고 조리원에서 돌아왔을 무렵 이 책이 나왔다. 아마 나오자마자 샀던 것 같다. 그때도, 둘째가 백일 가까이 된 지금도 그렇지만, 책을 읽었다. 하루종일 아이와 둘이 있으면 혀가 굳는 느낌이어서, 유시민의 책도 읽고, 이 책도 읽었다. 아이를 품에 안든가 허벅지에 올려놓고, 쿠션을 등 뒤에 대고 나직하게.

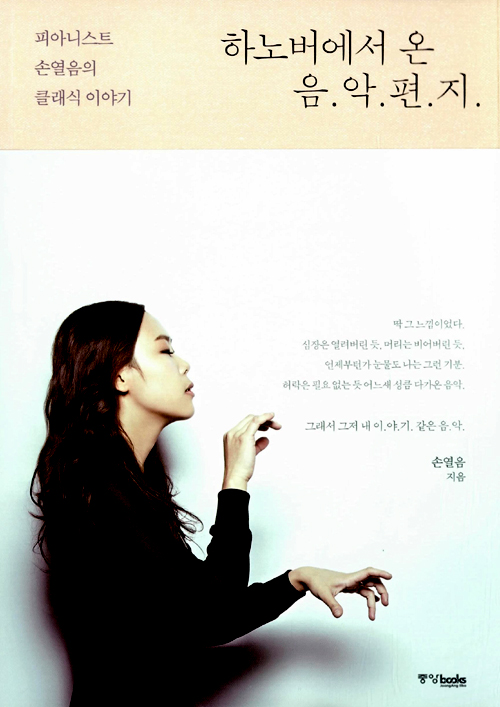

손열음은 그때에도 촉망받는 피아니스트인데다 여기저기 칼럼도 잘 썼다. 그 사람의 음악을 듣기 전에 그 사람의 글을 먼저 읽었다. 연주는 오히려 그의 글과는 또 인상이 조금 달랐다. 둘 다 좋았지만. 어쨌든 보통은 다른 분야의 예술가나 명인급 인물이 수필집이나 자서전 같은 걸 냈다고 하면 “정말 저 사람이 썼을까?”하고 생각하는 게 보통이다. 왜, 고스트라이터가 쓰지 않았겠느냐는 생각이 앞서고, 알만한 사람에게 물어보면 또 적지 않은 숫자가 대체로 그러했다. 하지만 그런 점에서 이 책은 일단 그 사람이 썼다는 걸 믿고 볼 수 있다는 게 좋았다. 그 사람이 썼던 칼럼들이 모인 책이니까. 모아놓고 읽으니 말의 리듬감이 특히 좋았다. 아이에게 들려주기 위해 나직하게 소리내어 읽고 있다 보면 말에서 박자가 느껴졌다.

몇 년이 지났고, 아이가 또 태어났고, 그 사이 손열음에게는 대관령 음악제 음악감독이라는 타이틀이 추가로 붙었다. 이번에도 나직하게, 연주자의 시각에서 바라보는 클래식 음악에 대한 이 글들을 소리내어 처음부터 끝까지 읽었다. 어떤 책들은 그렇게 소리를 내어 읽으면 달라지는 것들이 있음을 배웠다. 시와는 또 다른, 산문의 리듬감이라는 것이 그렇다. 눈으로 박자를 셀 때와 입 밖으로 소리내어 읽을 때 다른 글. 그런 것에 대해 생각했다.

PS) 다만 금호 아시아나 박삼구 회장에 대한 글에서는, 몇년 전과는 또 감상이 달라질 수 밖에 없었다. 몇년 전에는 이 젊은 천재를 아낌없이 지원한 경제인이구나 하고 호감도가 좀 올라갔었는데, 이번에 읽을 때는 스튜어디스들을 성희롱 및 성추행한 것이 먼저 떠올라서.