새해 첫 책으로 골랐다. 90년생에 대해 이해하고 고찰하고, 코호트 수준을 기대하는 건 아니어도 좀 인용이 가능한 선의 괜찮은 분석이든가, 아니면 적어도 똑똑하지만 앞날은 다난해 보이는 이 세대에 대해 좀 온정적인 관점을 보이는 책이기를 기대하며 읽었다.

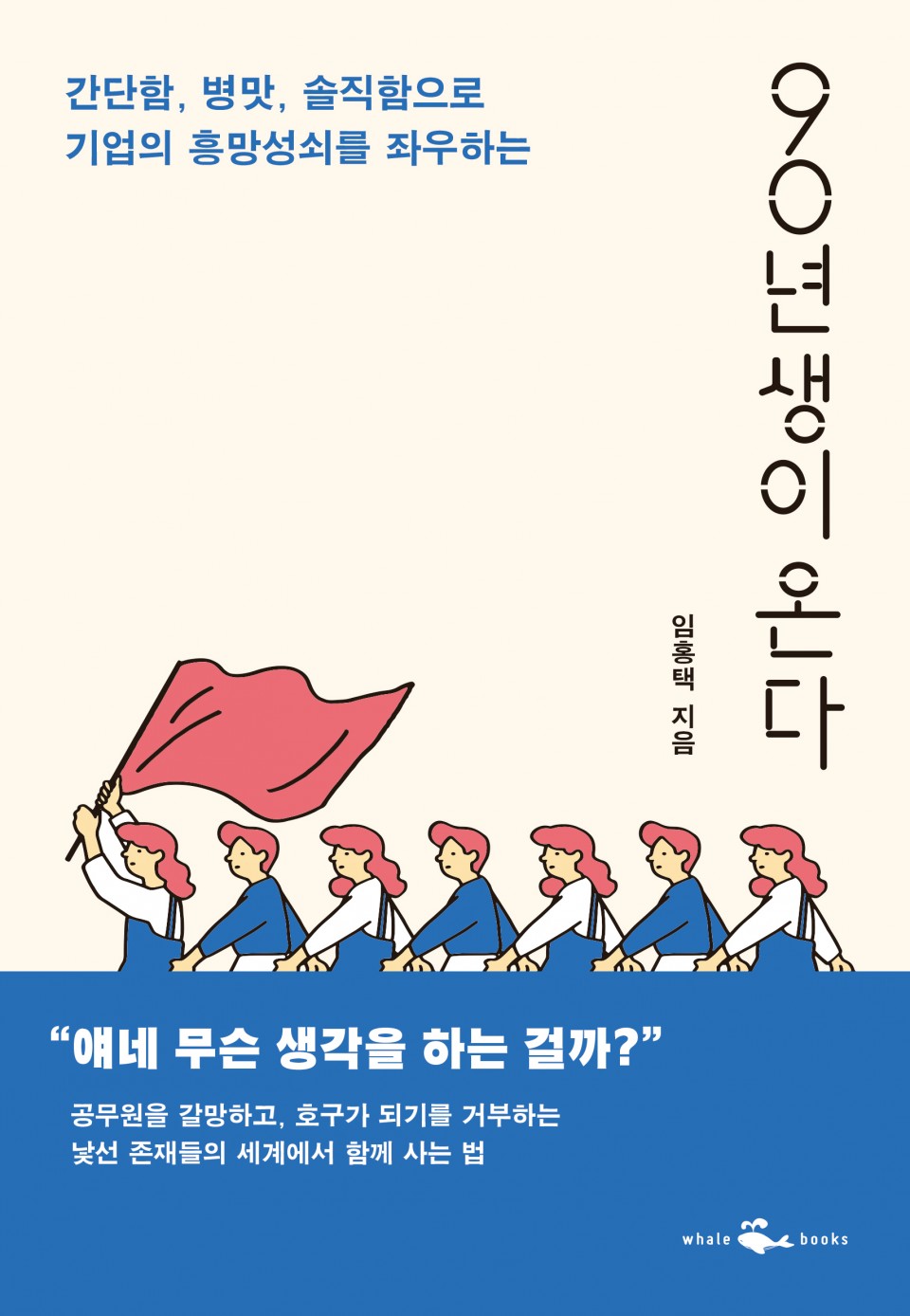

하지만 표지를 봤을 때 깨달았어야 했다. 이걸 올해의 독서운을 가늠할 새해의 첫 책으로 골라서는 안 된다는 것을. 한 세대를 그저 “간단함, 병맛, 솔직함”으로 요약할 수 있느냐에 대해서도 할 말이 많거니와, 대체 “병맛”이 언제적 쓰던 단어야. 벌써 10년은 넘은 단어같은데. 이 책 쓰신 분 연세가 대체 어떻게 되는 거지? 게다가 똑같은 옷 입은 남녀가 깃발 든 사람을 졸졸 따라가는 저 이미지는 책 내에서도 계속 쓰이는데, 이게 의미하는 바가 너무 명료하고 한심하며 노골적이다.

책 말미에 보면 “90년대생들이 놓인 사회적인 맥락을 살펴보고 이들의 역량을 조직에서 어떻게 성공적으로 활용할 수 있는지, 이들이 우리 사회의 소비자로서 어떠한 특징이 있는지, 이를 공략하기 위한 방안은 무엇인지” 알아보기 위해 이 글을 썼다고 하는데, 이거 뭔지 회사 다녀본 분들은 다들 아시잖아요. 윗사람 보시기에 좋았더라 싶게 발표용 자료 만드는 것. 숫자로 떨어지는 부분이 아니라 텍스트로 서술하는 부분에서, 그야말로 윗사람 이해하기 편하시게 차 떼고 포 떼고 하면서 본질을 다 까먹고 날려먹는 그런 것들. 코호트 같은 게 아니라 나이 많은 내가 젊은 너희들을 관찰하고 분석해서 윗분들 보시기 좋은 보고서를 썼다는 느낌인데, 일단 여기 인용된 내용들은 트위터에서 지나가는 이슈보다도 얄팍하다. 한마디로 이런 것까지 설명해야 하나 싶다. 그런데다.

본문 내용이 무척 꼰대스럽다.

저자가 90년대생들이 꼰대들과 살고 있다는 이야기를 했는데, 불행히도 저자가 바로 꼰대예요. 그런데 이 사람이 나보다 어린 1982년생이라는 게 더 속터진다. (이 리뷰를 쓰기 위해 저자를 검색했다가 매우 당황했다) 어떻게 마흔도 안 된 저자가 이렇게까지 꼰대스러운 관점으로 일관할 수 있는지 경이로울 정도다. 물론 어떻게 이해해 볼 방법이 없는 것은 아니다. 90년대생들을 뽕을 뽑으려 드는 세대가 바로 90년대에 X세대라 불렸던 70년대생들인데, 1982년생이면 바로 이 70년대생들을 상사로 모시는 세대이니 그 눈높이에 맞춰서 쓴 것이라고 볼 수는 있겠지. 내용은 어떻게 1990년생들을 이전 세대에게 그러했듯이 회사 인간으로 주저앉게 만들 것인가, 어떻게 골수까지 뽕을 뽑을 것인가인데, 기업의 관리직의 시각에서 본다면 당연히 그런 관점도 필요할 수는 있겠지만, 아무리 봐도 분석의 방향 자체가 겉핥기 내지 헛발질이다. 그런데다 저자 본인이 젊은이들과 어울리며 가까이 관찰해 왔다고 강조하는데, 상식적으로 세상에 어느 20대가 기업의 인사담당자나 신입사원 교육담당 앞에서 있는 그대로의 모습을 보이겠어.

PS) 책 초반에 요즘 세대들은 책을 읽지 않고 검색을 생활화한다며 대학에서 철학을 전공하는 장학생이 책을 읽지 않고 구글링으로 해결한다는 이야기를 하는데, 사실 여기서부터 좀 책에 대한 신뢰도가 수직하강을 하기 시작한다. 그리고 이 책 마지막에 “나의 DNA를 완벽히 복제한 내 딸 XX는”이라는 대목이 나와 마무리까지 독자를 속터지게 만든다. 문과 저리 가, 에비.