얼마전에 AI의 음성인식을 돕기 위해서 경상도 사투리를 구사하는 사람을 구한다는 구인공고를 보았다. 소문에 의하면 백색가전으로 유명한 모 대기업에서 음성인식 가전을 내놓았는데, 이것이 경상도 사투리를 구사하시는 높으신 분의 말씀에 재깍 대답하지 못하여 개발자들이 경을 쳤다던데, 그 일의 연장일까. 생각하다가 문득전라도나 제주도 사투리 구사하는 사람 구한다는 말은 왜 없나 생각했다. 있겠지. 내 눈에 안 보였을 뿐 존재했길 바란다. 충청도나 강원도도 마찬가지다. 상대적으로 수도권 말투와 비슷해서 덜 드러나는 것 같지만, 충청도 사투리는 분명히 구별되는 부분이 있다. 강원도 사투리는 방송에서 들리는 것과 실제 강원도에서 쓰이는 말 사이에 차이가 커서 강원도 사람들은 그 가짜 사투리에 질색을 한다는 말도 있다.

그러고 보니 작년인가, 무슨 이야기 끝에 사투리 사이에도 권력이 존재하는가에 대한 이야기로 흘러간 적이 있었다. “남성이 구사하는 영남방언”은, 거의 표준어에 비견할 만큼의 권력이 있는 것이 아닌가 하고. 물론 영남 출신 남자들은 그렇지 않다고 주장하지만, 호남이나 심지어는 영남보다 더 억양이 강한 방언을 사용하는 제주 출신들이 종종 매끈한 표준어를 구사하는 반면, 영남 남자들은 자기가 표준어를 쓰는 줄 아는데 실제로 전혀 그렇지 아니한 경우가 굉장히 많이 보이니까, 이것이 독재정권과 영향이 있는 것은 아닌가, 뭐 그런 이야기를 했었다. (영남 출신 여성에게는 동의를 얻었고, 영남 출신 남성과는 싸웠다.) 그리고 몇 년 전에는 “방언정담”같은 책을 흥미진진하게 읽기도 했고.

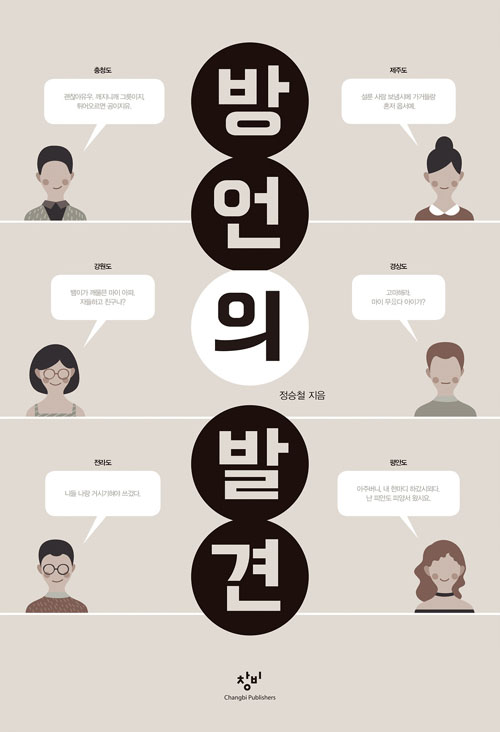

방언의 발견은 그렇게, 살면서 남의 지역 방언에 대해 조금씩 관심이 있었던 사람이 읽으면 즐거울 만한 책이다. 사실은 “방언정담”을 기대하고 봤는데 그보다는 좀 딱딱한 내용이고, 방언 자체를 비교하는 내용보다는 한국에서 문학, TV 방송, 일상 등지에서 방언이 어떻게 적극적으로 사라져가는 루트를 탔으며 어떻게 다시 물 위로 떠올랐는가에 대해 시대순으로 훑어보기 좋은 책이다.

예전에는 중앙과 지방을 차별하는 것이 아니라, 지방 사정을 쉽게 알 수 있는 매개로서 지방관이 일부러 배워 사용하기도 했던 방언은, 1912년 “보통학교용 언문철자법” 기본 원칙 1항에 “현대 경성어를 표준으로 삼는다”는 명시가 들어가며 배척의 대상이 된다. 총독부는 효율적인 지배를 위해, 조선 지식인들은 민족의 역량을 결집하기 위해 표준어를 확립하려 했고, 이 과정에서 방언은 “야만스럽다”는 지탄을 받고, 광복 이후에는 사투리를 쓴다고 야단을 맞거나 구타를 당하는 등 그 사용자에게 부끄러움을 불러일으키는 매개가 된다.

예전에도 서울말에 대해 중앙어로서의 지위는 있었으나 방언에 대해 배타적이진 않았다면, 20세기에 들어 방언은 급격히 천시되었다는 말이다. 이를테면 지금, 각 지역 방언에 대해 붙이는 부정적인 어휘들과 달리 1910년대의 황성신문에 실린 표현은 훨씬 긍정적이다.

경기도는 새초롬하고 강원도는 순박하며 경상도는 씩씩하고 충청도는 정중하며 전라도는 맛깔스럽다. 황해도는 재치있고 평안도는 강인하며 함경도는 묵직한 인상을 준다.

그건 그렇고, 무척 흥미진진하게 읽다가 후반부에 나무위키가 언급된 두 페이지를 보며 좀 복잡한 감정을 느끼고 있다. 당연히 나무위키에 실린 각 지역 방언에 대한 본격 학술적인 분석이 들어 있는 것은 아니다. 다만 이걸 전문적인 내용을 글로 쓸 때의 사투리 격식어에 대한 논의의 한 갈래로 보아주는 것은 너무 거길 높이 보는 게 아닌지. (웃음) 거긴 그냥 쓰레기장이야 쓰레기장.