나는 이 책을 좀 늦게 읽었지. 한 10년 전 쯤에 읽었으면 건질만한 대목이 많았을 텐데. 지금은 세월이 흐르고 나도 경험치가 쌓이는 바람에 이미 맨땅에 헤딩해서 얻어낸 것들이 많았다.

예전에 한예종에 시험이라도 봐 볼까 하는 생각을 잠깐 한 적이 있었다. 결국은 방송통신대학교 대학원에 갔지만. 창작을 전공하지 않아서 무시당하고, 장르소설을 쓴다고 무시당하고, 매일 밤 나에게 재능이 있긴 한 건지 의심하다가, 의심의 여지 없이 재능이 없다면 이 일을 시작할 수도 없다는 생각을 하면서 키보드 앞에 앉아서 한번에 한 글자씩 입력하는 일을 반복하면서, 그렇게 시험에 붙거나 졸업장이 생기면 뭐라도 조금이라도 증명이 되지 않을까 싶어서. 하지만 이 책의 본문 첫 페이지부터 “선생님, 제게 재능이 있나요?”같은 질문이 튀어나오는 걸 보니, 설령 그랬다 하더라도 나는 그와 비슷하거나 어쩌면 그보다 더 많이(사방에 창작하는 사람이 드글드글하니까 더) 같은 의심을 반복해야 했을 것 같았다.

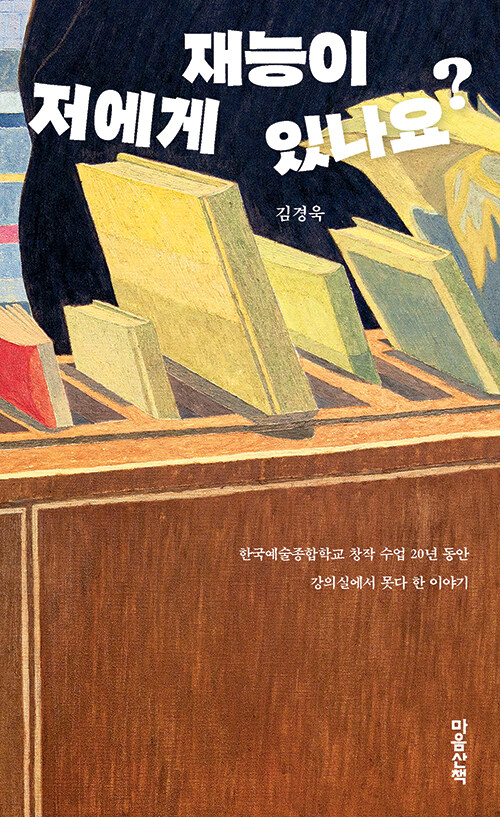

어쨌든 제목이 기가 막힌데, 글을 쓰든 그림을 그리든 어떤 식으로든 창작 비슷한 걸 하는 사람이라면 10미터 밖에서 이 책의 표지를 보더라도 달려와서 들여다 볼 것이다. 그리고 첫 페이지를 넘기자마자 한예종 강의실에서 학생이 교수에게 던지는 “선생님, 제게 재능이 있나요?”같은 질문에 피를 토하겠지. 누가 썼는지는 그 다음에 보일 것이다. 아, 그렇지. “장국영이 죽었다고?”같은 제목을 보고서도 소설을 안 읽고 지나치는 게 가능하겠냐 생각했는데.

“강의하다 말고 울면서 뛰어나간 작가들이 한둘이 아니래.”

아아, 이것은 고도의 제자들 자랑인가. (웃음) 자기 부모 선생도 못 꺾는 사람이 무슨 수로 이 험한 세상에서 창작을 하냐고 생각하는 입장에서 이것은 한예종의 흉흉함이 아닌, 이곳 학생들이 얼마나 대단한지 자랑하는 이야기로밖에는 안 보인다. 사실 이런 대목은 작년에 읽었던 “동경예대의 천재들 : 이상하고 찬란한 예술학교의 나날”이 떠오르기도 했다. 그리고 이 책은, 학생들의 이야기, 재능에 대한 이야기, 학생에 대한 이야기에서 시작해서 여러 소설들과 작가들에 대한 단상으로 이야기를 연결해 나간다. 필립 로스와 팀 오브라이언과 토니 모리슨과 알베르 까뮈, 포크너와 헤밍웨이와 허먼 멜빌과 같은 이들을. 최애를 영업하는 오타쿠의 썰풀이에 맞장구치듯 페이지를 넘기고 낄낄거리며 계속 읽게 된다. 에세이라는 게 처음부터 끝까지 죽 이어지는 장편소설과는 달라서 중간중간 읽다가 멈추고 책 밖으로 나갔다 돌아오게 되는데, 그 썰풀이에 또 다른 독자로서 마음으로 맞장구치느라 결국은 앉은 자리에서 죽 끝까지 읽고 말았다.

이를테면

다자이의 성격적 결함은 냉수마찰이나 기계체조, 어쩌면 규칙적인 생활로 절반은 고칠 수 있었다.

……라고 미시마 유키오가 다자이 오사무를 욕해놓은 인용문을 보면서 어떻게 “미시마 유키오 이 새끼, 헛소리하고 자빠졌네. 중증 우울증 환자에게 얼굴이 마음에 안 든다는 둥 폭언을 하면서 자기 식으로 체력단련을 시키려 들다니. 자기도 자살했다는 점에서는 다자이와 별반 다를 것도 없으면서.”하고 미시마 유키오 욕을 안 할 수가 있겠으며.

“어느 날 아침, 불길한 꿈에서 깨어난 그레고르 잠자는 커다란 벌레가 되어 있는 자신을 발견했다.”

그제야 알았다. 「변신」은 출근이 죽기보다 싫었던 카프카가 타자기 앞에서 꾼 악몽이었음을.

카프카의 “변신”에 대한 이런 단상들을 어떻게 트위터에 공유하지 않고 꾹 참을 수 있겠느냔 말이다.

작가들이 작중인물이 되려는 것은 개인적 충동보다 소설이라는 양식의 문제 아닐까. 독자들은 본능적으로 작가와 주인공이 같은 사람이기를 바란다. 다른 삶의 내밀한 영역을 엿보기. 그것은 소설을 읽는 여러 기쁨 중 맨 윗자리를 다투어왔다. 지어낸 삶이 아닌 살아 있는 진짜 삶이라면 뭘 더 바랄까. 사소설, 자전소설, 오토픽션, 뭐라 부르든 이런 방식의 글쓰기는 작가에게도 뿌리치기 힘든 유혹이다.

요 대목을 읽으면서는, SNS가 대세가 된 시대에 작가의 삶과 작가의 소설이 독자에게 다가가는 거리감에 대해 생각했다. 한편으로는 굳이 사소설, 자전소설이 필요한 시기인가 하는 생각도 했다. 작가의 삶은 SNS에 전시되고, 인기 작가는 종종 에세이 청탁을 받아서 출간하는데, 소설에서까지 작가의 이야기를 접할 이유가. 하지만 그럼에도, 자기 이야기 하는 것이 뿌리치기 힘든 유혹이자, 종종 쉬운 길이 된다는 것은 사실이다. 많은 대목에 마음으로 맞장구치며 읽었고, 중간에 상상(想像)을 파자해서 눈과 심장과 나무와 사람과 코끼리로 풀어 설명한 대목이 좀 흥미로웠다. 새롭고 참신해서라기보다는 파자 놀이야말로 한자 문화권에서 교양인들의 유희 중 하나니까.