명사 에세이는 잘 읽지 않게 되는게, 고스트라이터가 쓰거나, 본인이 썼더라도 사실은 편집자가 손을 많이 대었으리라고 짐작하게 하는 부분이 종종 발견되기 때문이다. 특히 명사 에세이가 유행하는 시기에는 더 그렇다. (나는 지금도, 한때 다들 읽고 감명받았다고 하는 모 명사의 에세이는 100% 고스트라이터가 쓴 것이라고 확신한다. 그 사람에 대한 좀 진정성있는 내용 중에서 독자들이 불편해 할 만한 부분은 싹 빠지고 독자들이 읽고 싶어할 만한 교훈적인 내용만 잔뜩 들어 있는 것이.)

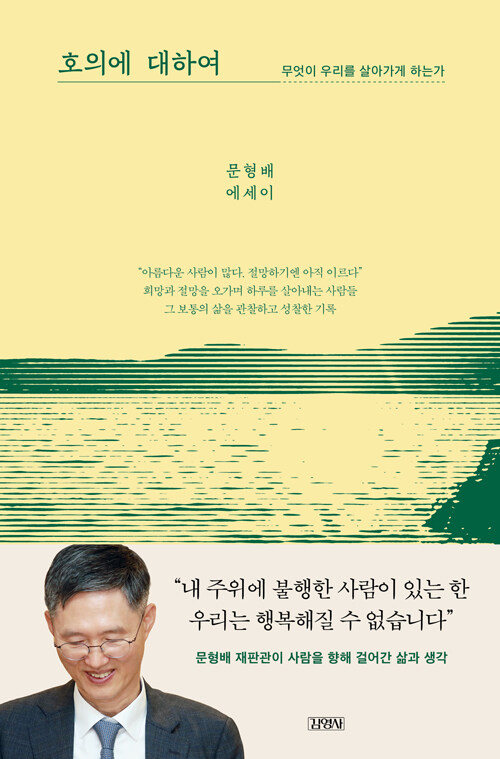

어쨌든 그런 점에서 올해 들어 읽은, 이재명의 에세이라든가, 어제 앤윈의 결혼식에 다녀오면서 읽은 문형배의 에세이는 어쨌든 본인이 쓴 글로 보인다. 일단 평소에 글을 많이 쓰고, 본인이 활발하게 블로그나 SNS를 하고 있는 사람이라면, 간단히 말해 하고 싶은 말이 그렇게 많은 사람이라면 자기 이야기를 하는 이 재미있는 일을 남에게 맡기기 쉽지 않다. 무엇보다도 문형배의 경우, 우익 세력들이 뭔가 트집거리를 찾다가 찾다가 못해 “헌법재판소 재판관이 업무시간에 블로그에 독후감을 썼다더라”는 것을 트집거리로 잡았는데 그 블로그에 올라와 있는 독서 기록이 폭넓은데다, 재판과 연결지어서 각각의 감상을 진지하게 남긴 글이어서 감탄하기도 했다. 같은 책이라도 자신의 직업에 비추어서 감상을 쓴 것이다 보니, 남의 감상문과 비슷할 수도 없는 글이었다. 괜히 재미있게 쓰려고 노력하거나, 다양한 수식어를 붙이지 않고, 어떤 현상 자체를 있는 그대로 설명하듯이 써놓는 말투가 법조인다웠다. 한편으로는 죽 읽으면서 “아니, 세상에 무슨 독후감을 이렇게까지 휴먼 공문서체로 써 놓을 수가.”하고 기막혀 한 대목이 몇 곳 있긴 했다. 그만큼 남의 손을 덜 탄 글인 것이지만.

이야기는 크게 세 파트로 나뉘어 있는데, 1장은 그야말로 수필이다. 법에 대한 생각, 세상에 대한 생각과 짧은 여행기(굉장히 덤덤한 영남권 츤데레 아저씨가 안되면 말고, 하는 식으로 담담하게 적어놓은 게 웃음 포인트), 등산기(정상 등반을 목표로 하지 않고 되는 데 까지만 올라갔다가 내려오는 모임이라서 언저리 산악회라니, 매우 바람직하다), 그리고 나무에 대한 이야기들이 주로 나온다. 중간중간 김장하 선생에 대한 존경과 그리움이 담긴 부분들이 눈에 띈다. 자신의 블로그 필명인 “자작나무”에 대해 좀 부끄러워하는데, 얼마 전 손석희와 대담에서 헌법재판소 재판관들은 아무개 재판관님 하고 부르면 길다보니 서로 호로 부른다는 이야기를 하면서 매우 부끄러워 하시던 게 떠올랐다. 뭐, 어차피 지금 4, 50대들도 빠르면 중고등학생, 늦어도 성인 될 무렵에는 PC통신이나 인터넷을 사용하면서 다들 닉네임과 아이디들 지어서 부르던 사람들이니, 옛날 사람들처럼 상대를 호로 부른다고 그렇게 부끄러워 하실 건 아닐 텐데. 그리고 대체 무슨 생각인지 우리 회사 상사들 중에는 이를테면 회사 내부 메일 아이디로 소주맨;;;; 이나 크로우리드;;;; 같은 걸 쓰는 분도 있다. 그 분들도 입사할 때는 젊었고 그런 아이디를 쓰는 게 요만큼도 부끄럽지 않았겠지만 아아, 대외적으로 메일 보낼 때 다소 불미스러운 메일 주소가 아닌가…… 자작나무 정도면 양반이지.

2장은 독서감상문이다. 읽다보면 “독후감이 이렇게까지 공문서나 판결문같을 필요가 있을까”하고 잠시 멈춰 생각하게 되지만, 법조인의 관점에서 굉장히 진지하게 쓴 독후감이기 때문에 휴먼 공문서체냐고 놀리고 싶은 마음은 들지 않는 좋은 글이다. 3장은…… 솔직히 3장은 읽으면서 중간중간 회사 상사들이 떠올랐다. 회사 인트라넷에 가끔 우리 회사 이래도 좋은가 하고 상사들이 올리던 그런 글들이 떠올라서.

법에 대해, 잘못된 다음에 도와달라고 하는 게 아니라 법 없이도 살 착한 사람들이 법을 알아서 당하기 전에 방비해야 한다, 법관 친구에게 이러저러한 일이 생겼으니 도와달라고 말하기보다, 이러저러한 일을 결정하기 전에 한번 법에 대해 물어보는 것이 낫다는 이야기를 읽으면서 공감하기도 했다. 사실 법조인, 그 중에서도 판사라는 직업이다 보니, 또 최근 글이 아니라 약 20년동안 써 온 글들을 묶은 것이다 보니 어떤 글들은 지금 시대에 맞고, 어떤 글은 관점이 다소 예스럽기도 하다. 어떤 부분은 법에는 부합하지만 읽다가 머뭇거리게 되는 부분도 있다. 가정폭력에 시달리던 여성이 남편을 해친 사건에 대해서 생명의 소중함을 강조하는 대목에서는, 저 여성이 경찰과 사법의 도움을 받지 못하다가 끝내 남편을 죽인 것일 텐데, 만약 저 여성이 경찰과 사법의 도움을 받지 못하다가 끝내 남편에게 맞아서 죽어도 같은 말을 할 것인지 묻고 싶었지만, 그렇다고 사람이 죽었는데 잘 죽였다고 할 수도 없는 것이고, 법은 그런 것이 아닐 테니 이해가 가기도 했다. 하지만 기본적으로 다른 사람을 멸시하지 않고, 타인을 존중하고, 좋은 사람이 되려고 하는 마음이 20여년의 시간을 넘어 시종일관 느껴지는 글들이어서, 문득 그의 뒤에 있는 김장하 선생에 대해 조금 더 알고 싶어졌다. 내가 혼란에 빠지고 브레이크가 필요한 순간에 내 머릿속의 어떤 부분은 내 안에서 선생님의 모습을 하고 튀어나와 나를 멈춰 세우곤 하는데, 어쩌면 그가 고민이나 갈등에 빠졌을 때 그의 마음에 떠오르는 양심의 상은 김장하 선생의 모습을 하고 있는 것이 아닐까 하고.