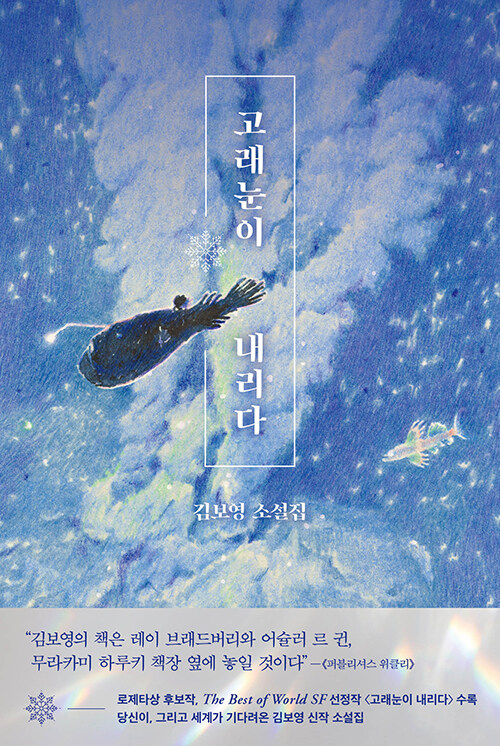

‘고래눈이 내리다’를 읽으며 옥토넛 심해편에 나오는 심해 생물들을 생각했다. 표지의 초롱아귀(옥토넛의 탐험선 A는 바로 이 초롱아귀를 닮았다)와, “썩지 않은 물질을 배설하는” 인간에 의해 복구 불가능할 정도로 망가진 해양 환경과, 그런 격심한 변화 속에서도 살아남은 채 빛이 닿는 수면을, 그 위의 세상을, 그 밖의 우주를 상상하는 생물들을, 심해 열수구 근처의 관벌레들이나 거대 등각류, 설인게, 거대한 관해파리 같은 것들을. 고래눈이란 고래의 “눈깔”이 아니라, 바다에서 죽은 생명체가 분해되어 심해에 영양염류가 되어 내리는 것. 그 양이 많고 거대하면 저 위에서 큰 고래가 죽었나보다 하고 생각하던 심해의 생물들은, 한 번도 본 적이 없이 대륙을 휩쓸어 바다에 들이붓는 태풍과, 모든 바다의 심해에 끝없이 내리는 눈송이들을 보며 인간종의 종말을 예감한다. 인간의 종말이라고 하여 다른 종의 종말보다 특별히 더 애도받을 이유는 없다. 오히려 심해의 생물들에게 있어 인간종이란 바다를 끓어오르게 만들고, 썩지 않는 플라스틱 쓰레기를 버리는 괴물들일 뿐이다. 그 담담한 종말 이후에도 지구는 하루아침에 폭발해 사라지지 않고, 생명은 이어진다.

그건 그렇고.

맹독이든, 병균이든, 슬픔이든, 아픔이든, 여기에서는 모두 같아. 모두가 아름다운 눈송이가 되지. 은혜로운 양식이자 생명의 기쁨이 되지. 이 아래에서는 모두가 다 같아지지.

여기서 첫 두 문장 중 “맹독이든, 병균이든” 만 빠진 채로 책 뒷표지에 실려 있는데. 사람들이 여기서 말하는 눈송이가 무엇을 의미하는지 알지 못한 채로 캘리그래피를 하거나 겨울에 크리스마스 카드 같은 것을 쓸 지도 모른다고 생각하니…… 문장이 아름다운 것은 사실이지만 이건 편집부가 좀 잘못했네. (물끄럼)

‘저예산 프로젝트’는 전에 요다에서 나온 “엔딩 보게 해 주세요”에 실린 소설이다. (리뷰를 쓰긴 썼는데, 블로그에 없어서 어디에 썼더라 하고 생각하고 있었다.) 한 천재가 만들어낸 증강현실 게임을 배경으로, 공들여 만들었으나 출시되지 못했거나, 출시되었어도 일찍 접혀버리거나, 팀이 다른 회사로 넘어가면서 처음 기여했던 사람들은 흔적도 없이 사라졌던 그런 게임들에 대한 애틋한 마음을 담고 있는 이야기다. 작가님도 게임 회사에 다니셨던 분이고 사실은 무척 개인적인 마음들이 들이었을 이야기일텐데, 나는 이 이야기를 아주 다른 분야, 잡지들이 망하면서 중단되고 사라졌던 순정만화와 그럼에도 불구하고 계속 만화를 그리지만 좌절되었던 1990년대 말~2010년 사이의 작가들에 대한 이야기로도 보았다. ‘너럭바위를 바라보다’는 가상현실 속에서도 자원은 제한되어 있고, 결국 용량이 부족해지자 하나둘씩, 사용하지 않는 것들을 시스템이 삭제해 버리는 세계에서, 구럼비 바위를 연상하게 하는 너럭바위를 지키고 싶어하는 사람들과, 너럭바위를 없애고 데이터 보상을 받고 싶어하는 사람들의 이야기다. ‘껍데기 뿐이라도 좋으니’에서는 오직 죽은 사람의 인격만이 일시적으로 데이터화할 수 있는 세계에서, 마치 중음과도 같은 전자 납골당에서 죽음 후 잠시의 시간을 보내는 인물의 이야기다. 세 이야기가 연속으로 나오면서 처음 읽을 때는 임팩트가 좀 덜 한 느낌인데, 천천히 읽다보니 이 미묘하게 다른 세계들이 서로 어떻게 다른지 보이는 게 좋았다.

“저 이승의 선지자”에 실렸던 ‘새벽 기차’는 “설국열차”를 비롯해서 여러 작품들을 떠올리게 하는데, 나는 작가남의 다른 작품인 ‘니옌이 오는 날’도 떠올렸다. 어떤 작품을 영화로 만들게 될 때, 장르 작가에게 그에 대한 구성이나 아이디어를 문의해 오기도 한다. 내게도 가끔 그런 각색 일거리가 들어오지만 잘 하지 않았다가, 최근에 몰두해서 한 건을 하게 되었다. 일이 끝나고도 한동안 마음속에 그 이야기에서 뻗어나간 가지들이 자꾸 뻗어나가는, 아마도 이 소설은 그런 결과물이 아니었을까 생각했다. 이번에 다시 읽으면서 이 이야기를 그림책으로 보고 싶어졌다. 작가님 그림으로.

‘귀신숲이 내리다’에서 37년간 지구의 어떤 생명체와도 교류하지 않은 고립생태계, 우주병원 산천의 내부는 과거 이곳을 최후까지 지켰다는 병원장 현아라의 시체를 제외하면 인간의 흔적이라고는 없이, 포자와 산호, 이끼와 수많은 식물들로 뒤덮인 군락이 되어 있다. 플라스틱을 파먹고 인간이 만들어낸 썩지 않는 것들을 양분삼아 자라난 그 거대한 테라리움 안에서 산천은 자신을 파괴하여 추락시키겠다는 나우림과 대치하다가, 나우림의 목적을 알고 그와 함께 지구로 추락한다. 그것은 복수일 수도 있고 썩지 않는 시체같이 되어버린 지구가 되살아날 단초일 수도 있다. 앞의 ‘고래눈이 내리다’와 함께 읽으면 더욱 그렇다. 두 이야기는 서로 다른 이야기인데, 서로 아주 긴밀하고 끈끈하게 이어져 있다.

어린 날에는 내 아픔이 다 밖에서 온 줄 알았다. 내가 본래 가진 것은 다 좋고 빛나는 것뿐이고 내게 있는 어둠은 다 세상이 주었다. 믿었다. 하지만 어쩌면 슬픔은 처음부터 내 생명에 깃들어 있었으리라. 어떤 사람은 그렇게 심장에 가시를 박고 태어나는 모양이다. 아리고 쓰라리고 서러운 것이 애초에 내 영혼에 깃들어 있었고 단지 너처럼 좋은 인연이 있어 보듬고 달래주었을 뿐이더라.

‘봄으로 가는 문’은 굉장히 따뜻하고 다정한, 사랑의 기억에 대한 이야기라고 생각했다. ‘까마귀가 날아들다’는 지난 12월 이전에 쓰신 소설이라는데, 마치 이 모든 일들을 보고 쓰신 듯, 쿠데타가 일어나고, 나라를 차지할 자격이 없는 놈들이 나라를 차지한 세상에서 시민들이 시청을 장악하고 진을 친 가운데, 싸울 결심을 하고 집안 정리를 하고 그곳으로 가려는, 지켜야 할 것을 지키기 위해 “죽을 마음은 조금도 없으면서” 죽을 각오를 하는 여성의 이야기를, 저승사자의 눈으로 묘사한 이야기다.

이 책에서 제일 좋아하는 이야기는 ‘느슨하게 동일한 그대’였는데, 이 이야기를 읽으면서 계속, 이 이야기를 만화 콘티로 만들고 싶어서 손이 근질근질했다.