을밀대상의 체공녀 강주룡, 조선 최초로 체공 농성을 벌인 노동운동가. 이 소설의 시작은 그 강주룡이 어두운 감옥에 갇힌 채, 누군가의 발소리가 다가오자 오래 굶주리고 지쳐 당장에라도 고꾸라질 것 같은 몸을 일으켜 세워 등을 곧추세우려 하는 장면으로 시작된다.

등을 곧추세운 채로 발소리를 맞는 것이야말로 굶주린 이가 할 수 있는 가장 작은, 가장 나중 된 저항의 몸짓이라고 여겼다.

가장 구실을 못 하는 아버지와 소처럼 일하는 어머니, 험한 일이라고는 시키지 않는 남동생이 있는 친가에서, 주룡은 당시로서는 늦은 나이였던 스무 살이 되도록 혼사를 못 하다가 자신보다 다섯 살 어린 최전빈과 혼인한다. 집안 격이 맞지 않는다고 구박하는 시가 사람들이 주룡을 며느리로 들인 것은, 전빈이 독립운동에 관심을 보이자, 아내가 있고 자식이 있으면 가지 못하리라 여겼기 때문이었다. 하지만 주룡은 전빈이 독립운동에 투신할 뜻을 품은 것을 알고 그를 따라 서간도 독립군 부대에 들어간다. 그렇게 처음 주룡이 투쟁의 길로 나선 것은 애국심 때문이 아니었다. 그 시작은 사랑이었다.

당신이 좋아서 당신이 독립된 국가에 살기를 바랍네다. 내 손으로, 어서 그래하고 싶었습네다. 동무들하고 약조한 바도 약조한 바이지만은.

사랑하는 사람이 독립된 국가에 살기를 바라서 독립운동을 하러 가겠다는 전빈, 사랑하는 사람과 함께 하기 위해 그 길을 따라 나서는 주룡. 이곳에서 주룡은 대장을 도와 큰 공을 세우기도 하고, 제 손으로 사람을 쏘는 것이 무서워 머뭇거리다가 질책을 받기도 하며 총을 들고 싸우는 독립군으로 거듭난다. 하지만 이곳의 독립운동 한다는 사내들은 주룡을 한 사람의 독립군이 아닌 아낙 취급을 하고, 때로는 전빈과 주룡을 조롱한다. 그런 조롱을 받으며 주룡이 아니라 ‘동지들’을 택하는 전빈을 보고 주룡은 돌아가지만, 곧 전빈의 소식을 듣고 되돌아가 그의 임종을 지킨다. 남편의 죽음 뒤 시가에서 쫓겨나고, 자신을 아버지 또래 남자와 결혼시켜 땅을 얻으려 하는 아버지의 용렬함에 실망한 주룡은 집을 떠나 평양으로 향한다. 그는 모단 껄(modern girl)이 되고 싶다며 자신이 번 돈을 자신을 위해 쓰며 살고 싶어한다. 그러나 주룡의 그런 선택은 작업반장을 비롯한 이들의 조롱거리가 된다.

자기가 모단 껄이 아니라는 것, 모단 껄 되고 싶은 심정이 언감생심으로 보이리란 사실은 주룡 자신이 가장 잘 안다. 언제나 그것에 대해서만 생각하고 있으니 도무지 모를 수가 없다.

그렇지만 그것이 반장 때문은 아니다.

반장 같은 것은 모단 껄 되기에 요만큼도 방해가 될 수 없다.

구남성의 박해를 받았으니 이는 도리어 모단 껄 되기의 제일보에 진입한 것이다.

주룡은 그런 생각으로 남은 업무를 버티고, 기어이 집에 가서 울음을 터뜨린다.

열악한 노동 환경과 비인간적 처우, 특히 여공에 대한 조롱을 몸으로 깨달으며 주룡의 주체적인 삶은 저항으로, 다시 노동운동으로 이어진다. 이 과정에서 주룡은 조선노동당 출신 엘리트 정달헌을 만나 계급투쟁에 눈을 뜨는 한편, 노동자가 으뜸이라 말하면서도 계몽의 대상으로 보는 지식인들을 비판한다. 그리고 설령 자신이 배운 것 없고, 노동자이고, 여자라고 해도 존중받지 못하는 사람이 아니라는 것을 자신의 입으로 말한다.

내 배운 것이라군 예서 배워준 교육밖에 없는 무지랭이지마는 교육 배워놓으니 알겠습데다. 여직공은 하찮구 모단 껄은 귀한 것이 아이라는 것. 다 같은, 사람이라는 것. 고무공이 모단 껄 꿈을 꾸든 말든, 관리자가 그따우로 날 대해서는 아니 되얐다는 것.

그리고 고무공장 공장주들의 임금 삭감에 맞서, 주룡은 파업 농성을 벌인다.

내 동지, 내 동무, 나 자신을 위해서 죽고자 싸울 것입네다.

격발을 시켜 줄 방아쇠와 같은 것이 있어야 합니다. 2년 전 대공황이 이듬해 임금 감하 통보를, 그 1할 7푼 임금 강하 통보가 평양 시내 이천삼백 고무공의 총파업을 이끌어냈듯이 말이지요. 이것은 역사입니다. 역사가 만들어져가는 과정입니다.

과거 독립운동에 나섰을 때, 제 손으로 사람을 쏘는 것이 무서워 머뭇거렸던 주룡은, 달헌의 말을 바로 이해한다. 정확한 순간에 정확히 당겨져야 하는 방아쇠를. 그는 “고무공장 큰아기”를 부르며 아사 동맹(단식투쟁)에 나선다. 경찰들이 공장에 밀고 들어와 고무공들을 전부 공장 밖으로 내치자, 그는 목을 매어 죽으려고 산 광목 한 필에 돌을 묶어 을밀대 지붕에 던져 걸고, 그 광목을 붙들고 을밀대를 기어 올라간다. 잠도 제대로 자지 못하고, 아사 투쟁을 결의하고 제대로 먹지도 못한 몸으로, 그는 을밀대 지붕에서 평양 사람들에게 외친다. 저 대동교 건너 선교리의 평원 고무공장에서, 사측의 일방적인 임금 강하에 저항하며 직공들이 파업하고 있다고.

그러니 인민 여러분, 내 목숨을 내걸고 외치는 말을 들어주시라요,

마흔 아홉 파업단 동지의, 이천삼백 피양 고무 직공의, 조선의 모든 노동하는 여성의 단결된 뜻으로 호소합네다.

그렇게 강주룡은 투쟁하고, 을밀대 농성으로 체포되었다가 풀려난 뒤에도 임금 삭감 철회 투쟁을 계속 벌여 결국 철회 약속을 받아내나, 본인은 다시 옥고를 치르다가 옥사하고 만다. 역시 옥고를 치르고 있던 달헌은 주룡의 기사를 읽으며, 을밀대 지붕 위에 있는 주룡을 가리켜 “저기 사람이 있다!”고 외치는 목소리를 상상한다. 그것이야말로 지금 노동자들의 고공 농성이, 과거 강주룡의 을밀대 투쟁과 연결되는 순간이다.

지붕 위에서 잠든 그 여자를 향해 누군가가 외친다.

저기 사람이 있다.

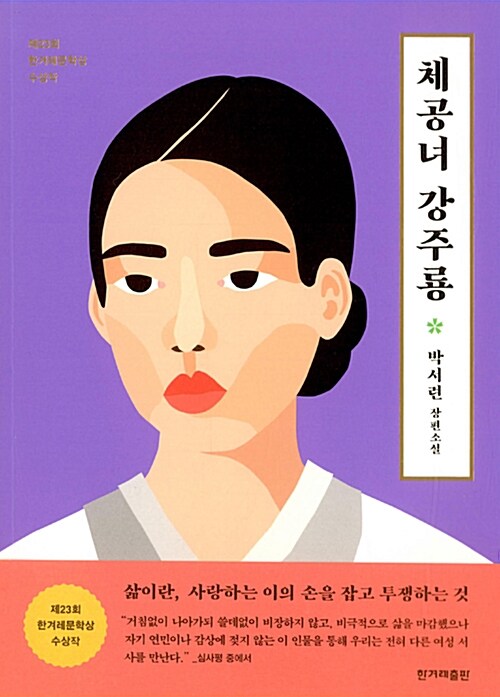

광복절을 앞두고 박서련 작가님이 다시 추천글을 올리시기에, 겸사겸사 간략하게 올림.