음악은 끝이 났다. 그러나 나는 끝이 있되 영원할 수 있다는 게 무슨 뜻인지를 알았다.

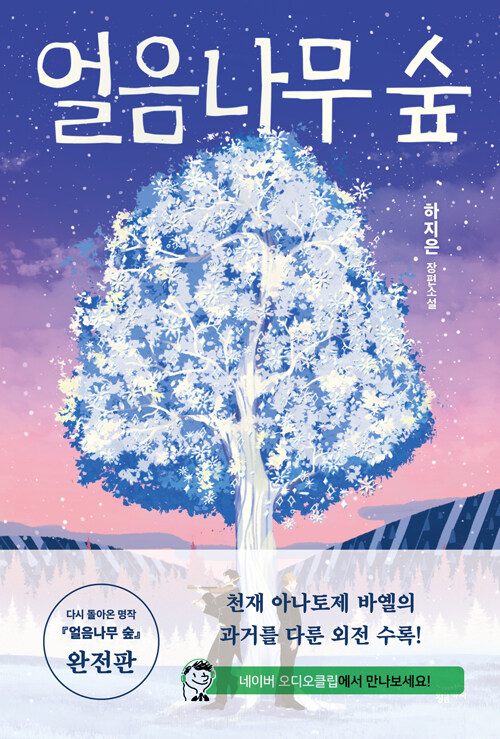

얼음나무 숲을 처음 읽었던 것이 언제였더라. 내가 데뷔하고 아직 월하동이 나오던 무렵이었으니까 2008년인가 2009년 근처였을 것이다. 사람들이 얼음나무 숲에 대해 아름다운 소설이라고 이야기하고 있었지만, 나는 아름다운 건 아름다운 거고 읽는 내내 정말로 속이 긁히는 소속이라고, 이걸 쓰면서 작가님은 위장이 남아났나 생각했었다. 세상에는 단 한 편의 소설을 내놓고 다시 글을 쓰지 않는 사람들도 많았으므로, 어쩌면 이 작가님도 이 한 편에 쓸 이야기를 거의 다 털어내고 더 안 쓸지도 모른다는 생각도 했었다.

다행히 내 예상은 전부 틀렸다.

지금 다시 읽는 것은 개정판이고, 아마도 원작의 문장들도 좀 더 다듬어졌겠으나, 읽고 있는 나 역시 그때보다는 둥글어져서인지, 처음 읽었을 때 보다 더 이 이야기가 안타깝게 사랑스럽다. 하지만 그럼에도 불구하고, 이 이야기는 여전히 이십대 때의 작가의, 날것에 가까운 마음을 그려보게 하는 면이 있다.

여명의 주인이자 영원한 드 모토베르토, 아나토제 바옐. 그리고 그의 유일한 청중이었던, 고요 드 모르페. 이렇게만 말한다면 천재와 그 숭배자의 이야기처럼 보인다. 고요의 재능과 노력, 그의 갈망에 대해 읽고 있으면 그 역시도 겸손한 천재라고 느끼게 되기도 한다. 하지만 사실은 고요 드 모르페만큼 오만한 자도 없다. 그는 재능을 숭배하고, 그의 눈에는 아나토제 바옐밖에 보이지 않는다. 그의 유일한 청중이 되고 싶다는 생각은 바옐에 대한 동경 뿐만이 아니라, 그의 세계를 이해할 수 있는 유일한 인간, 그와 어깨를 나란히 하는 유일한 인물이 되고 싶다는 말과도 같다. 물론 아나토제 바옐에 “버금가는” 인물이라도 그는 여러 번 바옐의 인정을 받았고, 얼음나무 숲에서 이미 그의 유일한 청중이 되었던 사람이다. 주변 사람들로부터 모토베르토가 될 지도 모른다는 기대도 받고 있다. 그 사실을 본인만 인정하지 못한 것은, 그가 자신을 바옐에 “버금가는” 인물이 아니라, “어깨를 나란히 할” 인물이라고 생각하는 오만 때문이다. 본인은 알지 못하지만, 고요 드 모르페는 겸손으로 포장된 오만을 품고, 재능을 숭배하며, 그 숭배는 바옐에 대한 깊은 우정과 애정으로 나아간다.

냉혹한 천재이자, 고요에게 특히 예민하게 구는 듯한 “영원한 드 모토베르토” 아나토제 바옐은 그보다는 훨씬 알기 쉬운 인물이다. 그는 평민 출신의 고아로, 과거 뛰어난 음악가였던 곤노르에게 거둬져, 학대받으며 음악을 배우고, 밤에는 추행을 당했다. 단 한 명의 청중을 원한다는 그의 소망은 자신을 이해하고 위로해줄 누군가를, 아름다움 뒤에 놓인 절망과 슬픔을 알아줄 사람을, 자신이 있어도 좋을 곳을 갈망하는 마음이다. 그것은 온전히 자기 자신으로서 인정받고 싶다는 욕구다. 그래서 그는 고요를 애증한다. 귀족 출신으로 부유하게 자라, 자신과 함께 하기 위해 연주를 갈고 닦았던, 하지만 자신을 동경하지 않았다면 더 높은 곳으로도 올라갈 수 있을 만한 재능을 갖고 있는 그를. 하지만 그가 얼음나무 숲에 데려가는 사람은 자신에게 이름을 지어 주었던 트리스탄이 아닌 고요다. 그는 고요가 자신의 뒤를 바짝 따라오고 있음을, 자신을 이해하려 애쓰고 있음을, 그들의 사이에 놓인 것이 단순히 재능에 대한 동경만이 아닌, 우정과 깊은 애정이라는 것을 알기는 안다. 다만 그는 그 마음을 돌려줄 방법을 알지 못할 뿐이다. 그는 이제 겨우 말을 알아듣기 시작하며 막 단어 한두 마디를 내뱉는 어린아이에게 말을 걸듯 그를 사랑한다. 자신의 말이 고요에게 닿지 못하리라는 것을 알면서도 말을 걸듯이.

그런 그들의, 강렬한 재능을 품은 두 인물의 우정과 사랑과 질투는, 재능에 대한 내밀한 동경, 누군가와 어깨를 나란히 하고 싶다, 그리고 온전히 이해받고 인정받고 싶다는 소망에 닿아, 아직 젊었던 작가의, 날것에 가까운 마음을 그려보게 한다. 읽고 있다 보면 어쩐지 이 소설을 처음 읽었던 그때의 마음으로 돌아가는 기분이 들기도 한다. 누구라도, 이런 일을 하는 사람이라면 분야나 장르와 상관없이 느껴본 적 있는 그런 마음들이.

바옐의 연주 앞에 길을 열어주는 얼음나무 숲은, 예술의 이데아와 예술가의 광기를 동시에 상징한다. 얼음나무 숲을 열고 그 안에서 자신의 연주로 숲을 노래하게 만들었던 바옐은, 결국 숲으로 대유되는 예술의 광기에 잡아먹힐 뻔 한다. 그가 혼자였다면 틀림없이 그리 되었겠지만, 문을 열었을 때에도, 다시 그 문을 닫을 때에도, 바옐의 곁에는 고요가 있다. 하지만 예술의 광기나, 자신이 저지르지 않은 살인사건보다 더 끔찍한 것은, 예술을 사랑한다고 스스로 믿어 의심치 않는 도시 사람들의 행각이다. 사람이 죽었는데 사람들은 바옐에게 뭘 맡겨놓기라도 한 듯이 연주하라며 몰려든다. 마치 남의 작품에다 병에 걸렸어도, 상을 당했어도 연재는 해야 하지 않느냐 같은 소리를 하는, 자기가 독자이자 소비자라는 이유로 그렇게 횡포를 부릴 권리까지 돈 주고 산 줄 아는 악플러들의 꼬라지 같아서, 지금 뿐 아니라 이 소설이 처음 나왔던 그때에도 사람들은 그 모양 그 꼴이었지, 음습한 익명사이트, 게시판의 댓글들, 익명을 쓰고 다른 작가를 음해하는 작가들, 출판사나 편집자랍시고 작가에게 사기를 치던 놈들 다 있었지, 하고 생각했다.

여튼 나의, 이런 것을 다 쏟아서 쓴 작가는 다음 작품을 쓰기 정말 힘들지 않을까 생각했던 예상과 달리, 하지은 작가는 지금도 계속 글을 쓰고 있다. 모래선혈, 보이드 씨의 기묘한 저택, 녹슨 달, 야운하시곡, 언제나 밤인 세계. 올해 도서전에서는 황금가지 부스에서 사인회도 했다. (날짜가 맞지 않아 사인회에 가진 못했지만) 하지은 작가 뿐 아니라, 2005년에서 2010년 사이의 비슷비슷한 시기에, 경계문학, 환상문학, 라이트노벨, 웹소설 같은 형태로 세상에 나와, 수많은 난관과 부침에도 불구하고 계속 글을 쓰는 작가들이 있다. 나 역시도 그들 중 한 사람일 테고. 나는 정말로 질투가 많아서 친구가 상을 받아도 배가 아파서 겔포스부터 챙기는 사람이지만, 그럼에도 불구하고 직접 접점은 없어도 계속, 전작보다 더 좋은 것들을 만들고 내놓고 쓰며 비슷한 시기를 걸어가는 작가님들을 생각하면, 그 사람을 오래 알았던 것 같은 내적 친밀감이 괜히 생긴다. 그들의 작품을 계속 읽을 수 있어서 정말 다행이라고 생각하면서, 때로는 막연하게 직접은 전하지도 못할 생각들을 하기도 한다. 건강 지키시고 디스크 조심하시고 활자 너머로 평생 보십시다, 당신의 글을 계속 읽었으면 좋겠습니다, 하고.