이곳에서 내가 만들어내는 음악은 인간 세계나 현재의 일과는 조금 동떨어진, 보다 먼 곳을 향하고 있다. 최대한 손을 대지 않고, 조작하거나 조립하지 않고, 있는 그대로의 소리를 가만가만 늘어놓고 찬찬히 바라본다. 그렇게 나의 새로운 음악이 만들어지고 있다.

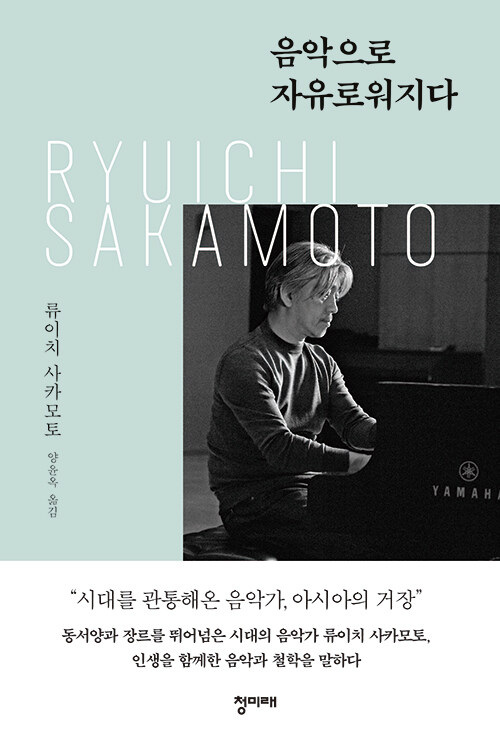

류이치 사카모토(사카모토 류이치)의 투병 소식은 계속 SNS를 통해 들려오고 있었다. 그의 아마도 마지막이 될 콘서트가 있었다. 그리고 그가 예전에(57세)에 썼던 자서전이 알라딘 서점에 펀딩으로 올라왔다. 펀딩한 책이 도착한 것은 주말이었고, 일요일에 책을 읽기 시작했다. 그리고 그날 저녁, 그의 부고가 올라왔다.

인생에도 예술에도 제약이나 타자의 존재는 무엇보다 중요하다.

어렸을 때 류이치 사카모토 하면 떠올랐던 것은 뉴에이지 풍의 음악들이었다. 클래식과 재즈, 여기에 그가 “마지막 황제”의 음악을 맡았던 것은 좀 더 시간이 지난 뒤에 알았다. 수많은 광고 속에서 그의 소리를 들었다. 어느 한가한 일요일에 그가 작곡했던 음악을 들으며 향년 71세로 세상을 떠난 작곡가의 57세때, 아직 암이 그의 건강을 침범하기 전에 씌여진 자서전을 읽다가, 그의 부고를 듣고 다시 책을 마저 읽게되다니. 상상도 못 한 일이었다. 사실 내용 자체는 이미 여러 인터뷰나 인터넷 기사 속에서 보았던 것들이지만, 그의 생애 전반과 중반을 묶어서 그의 목소리로 죽 읽다보니 그가 환경운동이나 반핵운동, 평화를 위한 수많은 운동에 함께 하고, 연설하고, 암 투병 중에도 안보법안 반대 시위에 참여하고, 전쟁과 위안부 문제에 대해 일본이 사과해야 한다고 말했는지 그 마음의 흐름을 이해할 수 있을 것 같았다.

나는 고전음악에서부터 현대음악을 향해 나아가는 방식으로 클래식 음악을 더듬어온 셈이지만, 현대음악이 20세기에 접어들면서 떠안게 된 문제점은 동시대의 사상이나 다른 분야의 예술과 공통된다고 실감하고 있었다. 초현실주의라든가 다다이즘, 혹은 포스트모던 등의 음악 이외의 운동이나 개념의 요점을 음악적인 지식이나 감각을 통해서 이해했다. 대뜸 “아, 그 문제라면 나도 알겠네요.”라며 그들과의 소통에 즉각 참여할 수 있었다. 그 이유는 분명 음악을 통해서 그들과 똑같은 것을 고민하거나 실천해 왔기 때문일 것이다.

창작이나 예술을 향해 곤두선 촉각은 다른 분야에 대한 관심, 세상에 대한 관심으로 확장된다. 많은 예술가들이 환경문제나 사회문제, 정치문제에 대해 이야기하고, 때로는 자기 창작물을 통해 그에 대해 이야기하고, 정보라 작가처럼 수많은 시위 현장에 나서기도 한다. 음악 분야에서 예술가이자 사회운동가인 사람을 꼽는다면 나는 류이치 사카모토, 그리고 신해철을 먼저 떠올리게 된다. 벌써 9년 전이었나. 신해철이 갑작스럽게 세상을 떠났을 때 나는 대성통곡을 했다. 그처럼 하고 싶은 일이 많고 하고 싶은 말도 많았을 사람이 그런 식의 의료사고로 죽었다는 것이 믿어지지 않았다. 당시 정권이나 시국도 있어서 더 애통하기만 했다. 이번에도 슬픈 마음은 마찬가지이지만, “드디어 편안해지셨구나”하는 생각이 먼저 들었다. 지금처럼 한국과 일본 양국에서 극우들이 기승을 부리는 시기에, 그건 아니라고, 세상과 불화하는 말을 할 수 있었던 분이 돌아가신 것은 비통함보다는 아니라 가슴시린 서글픔에 가까웠다. 그래도 꽃이 아름다운 계절에, 봄비가 내리는 계절에 돌아가셔서 다행이구나 싶었다. 음악으로 세상을 더 아름답게 해 주셔서 감사했습니다.