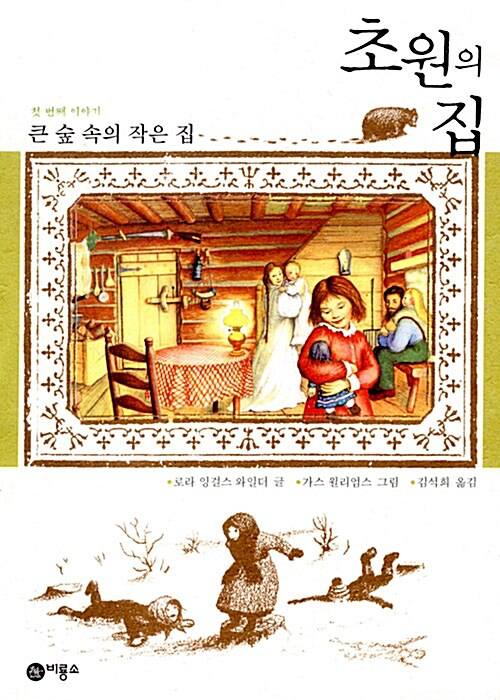

어렸을 때 “초원의 집”은 상당히 인기있는 외화였다. 서부 개척 시대, 가난하지만 화목한 잉걸스 집안의 이야기는 어떤 면에서 “전원일기”처럼 느껴지기도 했다. 한편으로 열 살 무렵 친구네 집에 있는 에이브 전집에서 “큰 숲 작은 집”을 읽으며 외화 “초원의 집”의 원작이라고 흥분하기도 했다. 그때 내가 읽었던 초원의 집은, 차가운 눈 위에 단풍나무 수액을 떨어뜨린 사탕이나, 아빠가 직접 지은 통나무 오두막집, 그리고 산타도 오지 않을 것 같던 고립된 크리스마스에 이웃집 아저씨가 “산타를 만나 부탁받았다”며 가져다 주는 소박한 크리스마스 선물로 기억에 남았다. 그리고 스물 다섯 살에 공무원 시험을 준비할 때, 공부하러 갔던 도서관에서 책이 들어오는 대로 한 권씩 빌려다 읽을 때에도 그랬다. 뭔가 어렸을 때 읽었던 것과는 많이 다른 느낌이었지만, 그래도 거친 환경을 개척하며 살아가는 가난하지만 행복한 가족이라는 이미지가 있었다.

그리고 지금 다시 읽은 초원의 집은, 읽으면서 “아, 이걸 아이들에게 읽혀야 하는 걸까” 고민하게 만드는 책이었다. 대략 15년 간격으로 한번씩 읽었는데 이렇게 감상이 달라지다니.

이 “초원의 집”은, 백인 이주민이 서부 개척지로 이주해 가면 그 지역의 인디언, 즉 북미 원주민들을 다른 곳으로 강제 이주시키던 당시의 폭력적인 정책에 기반하고 있다. 그나마 가까운 곳에 친지들이 살고 있던 위스콘신 주를 떠나, 더 멀리, 더 먼 곳에서 기름지고 넓은 땅을 손애 넣어 살고 싶어하는 아빠는 가족들을 데리고 아직 이주민에게 개방되지 않은 캔자스의 인디언 거류지로 이주한다. 이곳에서의 생활은 고생스럽지만 낭만적인 면도 있는 것 처럼 묘사되지만, 사실은 백인이 원주민을 몰아낸 역사와도 같다. 백인들이 자신들의 거류지를 침범한 것에 북미 원주민들이 항의하고, 정부가 이를 받아들이려 하자 로라의 부모는 이를 부당하다고 느낀다.

“정부는 항상 이주민이 땅을 갖게 해 줬어. 이번에도 인디언들을 다시 이주시킬 거야. 나는 이 지방이 이제 곧 이주민에게 개방될 거라는 정보를 얻었잖아? 그건 워싱턴의 확실한 소식통에서 나온 믿을 만한 정보였어.”

“정부가 그 문제를 빨리 해결하고, 더 이상 거기에 대해 이러쿵저러쿵하지 않았으면 좋겠어요.”

좋은 인디언은 죽은 인디언 뿐이라는 말을 태연히 내뱉는 인물들의 이야기를 21세기에 계속 봐야 할까. “바람과 함께 사라지다”가 인종 차별적인 요소 때문에 점차 미국에서, 학생들의 필독도서에서 밀려나고 있다는 이야기를 들었다. 내가 아기였을 때 그림책으로 읽었던 “검둥이 삼보” 이야기(호랑이 버터가 나오는)도 인종차별 문제로 퇴출되었다고 들었다. 그렇다면 초원의 집은 어떨까. “대초원의 작은 집” 편에서 로라는 내내, 무슨 아기 토끼나 아기 사슴을 보고 싶다는 투로 패푸스(인디언 아기)를 보고 싶다고 아빠에게 조른다. 그리고 마침내 북미 원주민들이 백인들에게 쫓겨 멀리 이주하는 행렬에서 그들의 아기를 보고 끔찍하게도 외친다.

“아빠! 저 인디언 아기를 갖고 싶어요.”

(중략) 어린 아기는 옆을 지나가고 있었다. 아기는 작은 머리를 돌려 로라의 눈을 계속 바라보고 있었다.

“갖고 싶어요! 갖고 싶어요!”

“서부 개척 시대”에 대한 미시사로서 사료의 가치는 있을지도 모르겠지만, 이 책이 이 시대의 어린이들에게 계속 읽을 만한 책으로 남으려면, 역시 완역본으로는 곤란한 게 아닐까.

“초원의 집” 드라마에서는 인상좋고 선량하게 나왔던 로라의 아버지는, 가족의 고통이나 괴로움보다 인적 드문 곳으로 멀리 가서 넓은 땅을 얻고 싶은 자신의 마음이 더 소중한 사람이다. 날씬하고 아름다우며 결혼 전에는 제법 아름다운 드레스도 갖고 있었고 춤을 멋지게 추던, 원래는 교사였던 로라의 어머니는, 친족의 도움을 받을 수도 있는 땅을 떠나 서부 개척에 나선 남편 때문에 갖은 고생을 하게 된다. 통나무 집을 짓다가 다치거나 온 가족이 말라리아에 걸려 쓰러져도 그들을 도울 의사도 근처에 없다. 만약 로라의 아버지가 그렇게 인적 드문 서부로 갈 생각에 골몰하지만 않았다면, 무슨 일이 있었을 때 의사를 불러 올 돈이 있고, 가까운 거리에 의사가 살고 있었다면, 그 집안의 장녀인 메리도 성홍열로 시력을 잃게 되진 않았을 지도 모른다. 로라의 어머니는, 지금 읽고 있으면 의아하게 느껴질 정도로, 막내 아이를 편애하는 경향이 있다. 큰 아이들이 어렵게 얻은 과자를 동생에게 양보하게 하거나, 로라와 메리가 귀하고 소중하게 생각하는 단추들로 목걸이를 만들어 막냇동생에게 주게 한다거나. 로라의 부모님은 물론이고 앨먼조의 부모님도, 자식이 학교에 가는 문제에 대해 그렇게 중요하게 생각하지 않는 듯 보인다. 로라의 아버지는 서부로 가서 개척을 할 꿈에 부풀어 딸들을 학교에 보내 교육을 받게 하거나 교회에 보내 지역사회에 편입시키는 문제에 대해서는 깊이 생각하지 않고, 앨먼조의 형제들은 생일이어서, 송아지를 길들이 시기가 되어서, 같은 이유로 학교에 가지 않는 것을 당연히 여긴다. 아아, 나는 내가 K-학부모는 아니라고 생각했건만, 유치원도 안 간 아이들이 “비가오는데 어디 가세요, 나는 유치원에 갑니다”같은 노래를 어린이집에서부터 배우는 나라에서 학교를 다니고 이제 자식을 학교에 보낼 나이게 되었다 보니, 저런 대목을 볼 때 마다 “아니 다 좋은데 애를 학교에는 보내란 말이야!!!!”하고 비명을 지르고 싶은 마음으로 읽었으니……

물론 지역 도서관에 이 책의 전집이 있으니 어쩌면 우리 아이도 나중에 이 시리즈를 빌려다 읽게 될 지도 모른다. 그런 것을 생각하면, 아름다운 추억의 드라마라는 당의정이 사라지고, 냉정하게 이 이야기를 다시 볼 수 있게 된 나이에 이 책을 다시 읽은 것이 독서지도에 도움이 되긴 할 것이다. 어쩌면 아직 어린 나이에는 짐마차 하나에 모든 것을 싣고 서부로 떠나는 가족, 서로를 의지하는 끈끈한 애정이나 이 책을 읽은 독자인 우리들에게는 낯선 음식 묘사, 그리고 크리스마스 같은 이야기들이 먼저 들어올 수도 있을 것이고, 그런 것이 꿈을 키워 줄 수도 있겠지만, 한편으로는 이 이야기에는 “서부개척사”라는 이름 뒤에 가려진 북미 원주민의 고통의 역사가 함께 하고 있다고. 그 이야기부터 들려줘야 할 수도 있을 것 같다.

PS) 어렸을 때 교실에 있어서 여러 번 읽었던 링컨 전기에, 이 시리즈 중 “대초원의 작은 집”에 나오는 통나무집 짓는 묘사가 거의 그대로 들어가 있었다.