당직 서면서 읽으려고 골랐고, 곧 후회했다. 텍스트로 맛있어 보이는 밥이며 반찬이며 안주에 대한 이야기들이 계속 나오는데, 주말이라 직원 식당은 문을 열지 않은 터라 사무실에서 햇반이나 데워 먹고 있는 상황에서 볼 책은 분명 아니었다. 읽다 보면 배가 고파지니까.

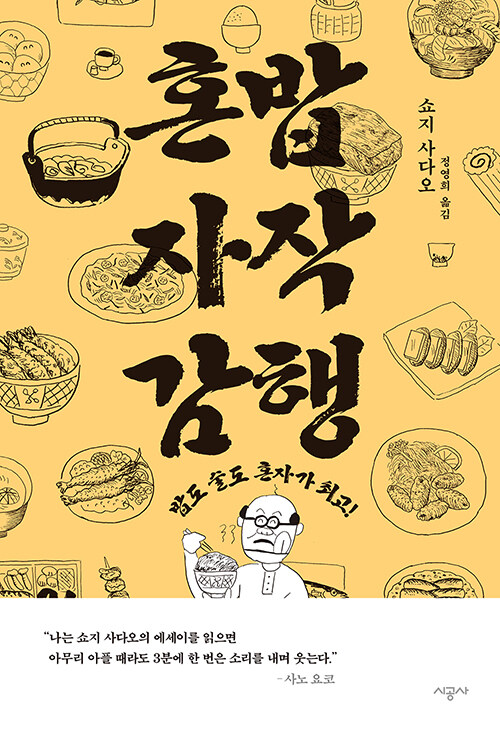

읽으면서 이 책은 텍스트로 된 “식객”이라는 생각을 계속 했다. 이 책을 쓴 쇼지 사다오도 만화가인 것도 있고, 중노년 남성 기준의 추억의 가게, 식생활에서의 어떤 고집, 화려하고 정교한 미식의 세계가 아니라 오랜 세월 살아오며 고집스럽게 만들어진 개인적 취향이나 분위기에 대한 이야기인 것이 그렇다. 너무 말끔한 가게를 싫어하는 것도, 음식을 통해 여성을 판단하는 것도, 노포에 대한 환상도 그렇다. 차완무시(달걀찜)를 후루룩 털어넣듯이 먹는 건 매력도 재미도 없다는 데는 동의하지만, 거기 들어간 재료를 한알한알 골라서 관찰하고 있는 중년 아저씨라고 해서 딱히 나을 것은 없지 않을까. 그나마 “엄마의 손맛” 이야기가 없는 것만은 다행이라는 생각이 들었다. 또 먹고 싶은데 사먹기 힘들거나, 음식점에서 밑반찬으로는 나오지만 어쩐지 잔뜩 쌓아놓고 먹고 싶은 것을 만들어 먹겠다고 직접 토란이나 두부를 조리고 무를 가는 이야기들이 나오는 것을 보면서, 엉뚱한 데 가서 자기 엄마 손맛을 찾고 있는 이야기들 보다는 훨씬 낫다고도 생각했고.

사실 중년 아저씨들이 귀여운 척 하면서 쓴 글 자체를 좋아하지 않으니까 이렇게 말하고 있지만, 이 책 자체는 그냥 재미있다. 딱히 별 일은 일어나지 않은 한가한 당직날에 사무실 구석 소파에 앉아서 읽고 있다 보면 “내 현실에 강림하지 않은 먼 곳의 꼰대 아저씨가 음식을 두고 이러쿵 저러쿵”하는 모습이 나름 흥미롭기도 하다. 그렇다고 다른 사람에게 자기 취향을 강요하거나 자기 먹고싶은 게 있다며 남에게 밥을 시키는 것도 아니고, 여기저기 식당을 돌아다니며 투덜거리는 것 뿐인걸. 이만하면 대체로 무해한 편이라서, 고독한 미식가의 좀 더 불만이 많은 버전이라고 생각하면 읽으면서 마음이 편해진다. 그리고 읽고 나서 어쩐지 쿠시카츠가 먹고 싶어진다.