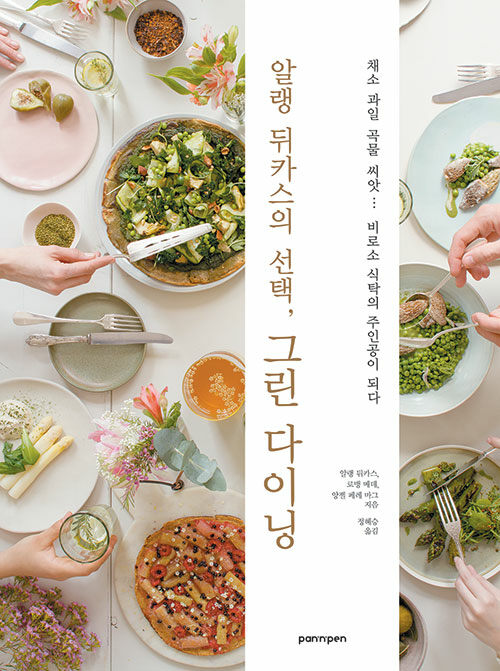

사실 어떤 책들은 눈요깃거리에 불과할 때도 있다. 나에게는 요리책이 특히 그렇다. 하이주얼리나 디자이너들의 오뜨 꾸뛰르 의상이야 글 쓰는 데 자료로라도 쓴다고 치고, 요리책은 “펴 보고 만들 것도 아니면서 집안 공간만 차지하는” 책들이 된다. 특히 무슨무슨 다이어트, 무슨 밑반찬, 요즘같으면 대사증후군을 예방하려면 이렇게 저렇게 먹으라고 나오는 책들 같은 것. 그런 점에서 차라리 이 책을 읽는 것은 양심에는 덜 거리낀다. 이 정도의 음식 화보면 자료라고 주장할 수라도 있다는 점에서 좋다.

채식에 눈을 뜨고, 영양소를 알뜰하게 섭취하고, 그러면서도 조리법이 복잡하지 않다(아니, 그건 아니라고 본다.)고 주장하는 책이지만, 읽다 보면 먼저 이게 어디가 조리법이 복잡하지 않다는 것인지 생각하게 되고, 몇몇 요리에 대해서는 아, 이건 들어가는 채소만 달라졌지 나물이구나, 하는 생각이 들기도 하고, 이런 것들은 중국 요리의 영향을 받은 걸까 싶어지는 것들도 보인다. 아니, 애초에 나는 요리에는 문외한이니까 그런 느낌이 있다는 말이다. 또 다양한 맛의 원형을 찾아 새롭게 배합하는 것이야말로 셰프들의 창의성이 빛나는 부분일 것이고. 여튼 나로서는 한 가지도 우리집 주방에서 응용해 볼 엄두가 안나는 이 거창한 책은, 자료로서 매우 훌륭하다. 적어도 아직까지는 만화나 영상물에서 주인공들이 좀 잘 먹는다 싶을 때 고기를 구워먹는 장면이 나오거나, 훌륭한 레스토랑에서 식사하는 장면이 나올 때는 스테이크가 나오는게 보통이다. 하지만 앞으로의 세계에서도 지속 가능한 표현일까? 나도 힘들고 지쳐서 저녁밥 차릴 엄두도 안 나는 날은 퇴근하면서 치킨을 주문하지만, 사람들은 이제 점점 더 채식에 대해 생각하게 될 것이다. 가공육이나 튀김옷을 씌운 것은 다르겠지만, 원래의 형태나 생물의 단면이 연상되는 육식은 어느정도 산낙지같은 취급을 받게 될 지도 모른다. 그러니까 맛있고, 있으면 먹지만, 창작물에서 굳이 나올 때는 그 캐릭터의 잔인한 성격이나 어떤 상황을 나타내는 연출로 쓰이는 것 말이다.

그동안 한식에서는 참고할 만한 책들이 있었다. “한복려 최난화의 한식 코스요리”같은 책을 비롯하여, 사찰 요리쪽 책도 그렇고. 프렌치 레스토랑을 묘사할 때에도 참고할 수 있는 채식 책은, 역시 좋은 자료가 될 것 같다. 말이 쉽지 내가 만들어 먹을 수 없고, 어지간해선 가서 먹어보기도 어려울 것 같긴 하지만.