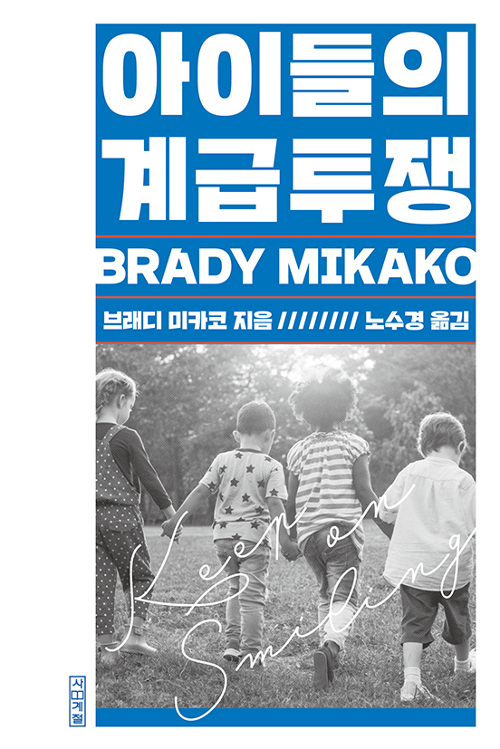

영국의 브라이턴 빈민가에서 보육사로 일하고 있는 일본 출신의 브래디 미카코가 2008~2010년의 “저변 탁아소 시절”과, 보수당 정권 시절이자 브렉시트 이후인 2015~2016년의 “긴축 탁아소 시절”을 비교하며, 그야말로 사다리가 무너지는 시대이자 계급이 분화되고 고착화되는 시대, 노동계급이 존중받지 못하고, 빈민층이 “차브”라 불리며 차별받는 시대, 어린이집이 푸드뱅크로 바뀌는 시대에, 제대로 보호받지 못하는 아이들의 실태를 기록한 책.

계급은 그 자리에서 이동 가능한 선택지를 가지고 있느냐 아니냐에 붙은 명칭이야.

“처음학교로” 시스템이 처음 만들어질 무렵, 아이를 유치원에 보내기 위해 몇몇 유치원에 방문하던 중 그런 말들을 들었다. 국가가 주도하여 장애가 있거나 다문화가정 아이들이 여러분 아이들이 들어갈 자리를 빼앗고 있다고. 하다못해 유치원 통학버스도 그 아이들에게 우선 배정이라고. 물론 그런 그 아이들에게 우선순위와 보호와 배려가 필요하기에, 그리고 우리 아이가 통학할 수 있는 유치원이 몇 군데 되었기에, 그 중에서 심하게 말하는 데들은 아예 원서를 넣지도 않았다. 하지만 그런 말에 휩쓸리는 사람들이 분명히 있다. 만약 유치원이 하나 뿐이고, 경쟁이 치열하다면, 그런 말에 휩쓸리는 사람은 더 늘어날 것이다. 종종 혐오는 그렇게 시작된다. 부족한 어린이집이나 유치원 인프라를 확충하는 대신, 워킹맘과 전업주부의 대결로 만들거나, 혹은 장애가 있거나 조손가정이나 한부모 가정이나 다문화가정 아이들에게 주는 우선권을 혐오로 치환하면서.

주어지는 것이 작아지면, 사람은 종종 자기 몫을 빼앗을 지 모르는 약자를 혐오하게 된다. 영국이 노동당 정부에서 보수당 정부로 집권당이 바뀌고, 사회 전반의 복지가 축소되는 과정에서 이 현상은 극명하게 드러난다. 복지를 축소할 명분을 얻기 위해 언론은 노동하지 않고 생활보호수당으로 먹고 사는 하층계급의 무절제를 떠들어대며 대중의 분노를 이끌어낸다. 마치 그들에게 주어지는 복지 때문에 “선량한” 다른 사람들이 정당한 몫을 받지 못하는 것 처럼 여기게 만드는, 흔하고 뻔한 방식이다. 그리고 이 결과로 사람들은 자기 손으로 일하고 살아가는 건실한 “노동자” 계층에서, 더 가난한 이들을 “게으르기 때문에 가난한 이들, 하층계급, 언더 클래스”로 몰아세우고 “차브”라 부르며 차별하게 되었다. 이 변화는 이 책의 “저변 탁아소 시절”과 “긴축 탁아소 시절”을 비교하면 선명하게 드러난다.

외국인 차별은 PC에 반하지만 차브 차별은 자국민 차별이므로 레이시즘은 아니라고 믿기 때문이다.

저자가 근무하는 탁아소의 아이들은 종종 문제를 갖고 있다. 자폐증, 폭력성, 분노 조절, 인종 차별, 원래는 상담이나 치료가 필요한 게 아닐까 싶은 이 작은 아이들은 탁아소에서 갖가지 이상 행동을 보인다. 저자는 이 아이들에 대해 언급할 때에는 조금 다정한 시선을 보이지만, 그렇다고 이들을 시궁창에서도 맑고 밝은 아기 천사들로 묘사하진 않는다. 그저 담담하게 아이들의 문제행동과 이 아이들의 배경에 대해 기술한다. 그리고 독자는 이 아이들의 행동, 학부모들의 반응, 혹은 하층 계급 출신 청소년이 탁아소에서 일하는 모습을 통해 아이들이 겪는 현실과 계급 문제를 인식한다. 그리고 정치에 대해, 복지에 대해 어떤 관점을 가진 당을 지지하는가의 문제에 대해 생각하게 한다.

학교에서는 모두가 평등하다는 이념을 배우지만 집에만 돌아오면 모든 게 달라진다. 골목골목마다 계급이니 인종이니 하는 추악한 냄새로 가득하다.

안전한 성 안에 있는 사람들에게는 보이지 않는다. 누군가가 차별당하고 있다는 것, 밀려나고 있다는 것을. 하지만 그 밀려나는 당사자인 약자들에게는 선명히 보인다. 저자에게는 하층계급의 아이들, 그것도 아주 어려 탁아소에 맡겨지는, 개중에는 부모의 보호를 제대로 받지 못하는 아이들을 통해 이 아이들에게 주어지는 견고한 벽을, 계급의 벽과 편견의 벽을 설득력있게 보여준다. 땅바닥에 놓인 것 같은 이 아이들의 운명이 바로 정치와 직결되어 있다는 것을. 이것은 현장의 이야기이고, 현실은 점점 더 나빠지고 있다. 지원금은 중단되고, 탁아소는 탁아소에 올 차비조차 없는 하층 계급 아이들이 아니라 “근면 성실하며 새로운 세계를 찾아와 열심히 일하는” 이민자의 아이들이 오게 되었다. 그리고 이들은 다시 “백인 쓰레기”로 여겨지는 하층계급을 혐오하고 배제한다. 사실은 둘 다 그 사회에서 함께 부대끼며 살아가는, 소수자이자 약자인 이들이, 한쪽이 다른 쪽을 소외하고 배제하여 밀어내게 만드는 것이다. (그리고 대상은 다르지만 우리나라에서도 밥먹듯이 일어나는 일이고.) 생활보호수당으로 살아가던 이들은 이제 굶주리게 되었고, 탁아소는 푸드 뱅크가 되었다. 아이들은 보호를 받지 못하고, 가난한 이들은 자존감을 잃었다.

저자가 일하던 탁아소의 설립자 애니는, 사람들이 잃은 이 “자존감”에 대해 말한다. (저자는 이를 “아나키즘”이라고도 말했다.) 이전의 탁아소는 가난할 뿐 아니라 범죄자나 중독자의 자녀이기도 한 아이들에게 놀 공간을, 기본적인 교육을, 식사를 제공했다. 아이의 언니는 이곳에서 보육사가 되기 위해 노력하기도 했다. 복지는 단순히 굶주린 사람에게 “밥과 옷”을 주는 것이 아니다. 존중을 받고 자존감을 되찾게 하여, 사람이 미래를 꿈꾸게 되어야 한다. 좋은 복지에 얼마나 섬세한 조율이 필요한지, 그러기 위해 얼마나 큰 헌신과 연대, 무엇보다도 예산이 필요한지를 생각하게 한다. 하지만 예산은 줄어들고, 긴축을 위해 혐오와 배제와 무시를 당하며 자존감을 잃은 이들에게, 미래를 꿈꾸는 것은 더욱 가혹한 일이 될 것이다.

댓글

“아이들의 계급투쟁 – 브래디 미카코, 노수경, 사계절” 에 하나의 답글