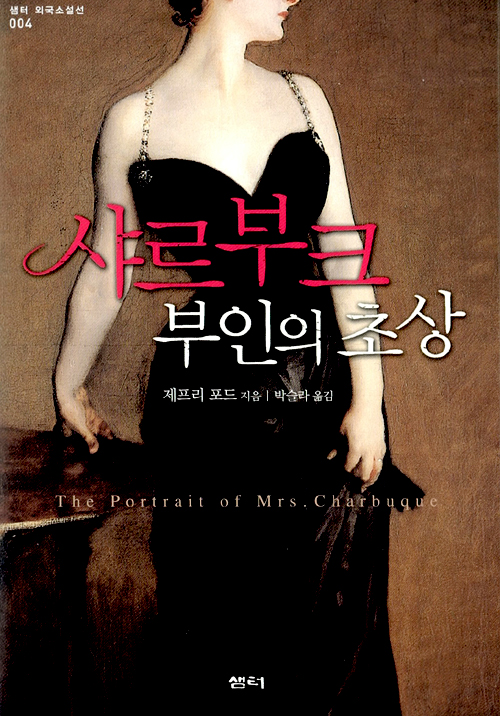

몇년 전 이 책 나왔을 무렵에 역자님께 선물받은 책. 집 정리하다가 튀어나와서 새벽에 다시 읽었다.

19세기 말 활동한 뉴욕의 화가들(사전트나 라이더) 등장하는 일종의 팩션이다. 실제로 보이는 것과 화폭에 그리는 것이 달라야 하는(미화해야 하는) 자신의 일에 고민하는 화가 피암보라든가, 자신을 보지 말고 초상화를 그려주기를 원하는 수수께끼의 의뢰인 샤르부크 부인, 피암보를 감시하는 샤르부크 부인의 맹인 집사, 눈에서 피를 흘리며 죽은 시체들, ‘보지 않는’다거나 ‘눈이 없는’으로 요약되는 모티프가 반복해서 나타난다.

미스테리와 우연, 살인 사건과 오컬트가 겹치는 이 이야기는 사실 아주 재미있지는 않았다. 재미있을 만한 부분들이 많았지만 내게는 과잉으로 느껴지는 부분들이 있었다.

눈 모티프들을 이어가며 읽는 한편으로, 영화 “아마데우스”의 후반부를 떠올렸다. 물론 주인공은 영화 속의 모차르트처럼 깨발랄한 광기에 들뜬 예술가는 아니다.

그것이야말로 지금 내가 간절히 원하는 것이었다. 안전한 울타리 속에 갇혀 있는 현재의 나를 넘어 예술가로서의 나 자신을 재발견하는 것. 단 하나 두려운 것이 있다면 아무리 멀리 나아간들 아무것도 손에 잡히지 않을지도 모른다는 것이었다. 나는 이미 화가로서의 절정기를 넘어 대단원을 향해 내리막길을 걷고 있었다. 숱이 줄어든 머리카락 사이로 휑한 바람이 느껴진다고나 할까. 그러다 형편없이 실패하고 거기다 뉴욕에서 가장 각광받는 초상화가 중 한 명이라는 지금의 지위마저 잃어버린다면 어떻게 하지?

피암보는 당대 최고의 초상화가로서 성공하고 유명해졌지만, 그것은 진정한 예술이 아니라고 생각하고 있다. 초상화는 의뢰를 받아서 그리는 그림이고, 의뢰자들은 실제의 자신보다 그림 속 자신이 더 아름답기를 바란다. 예술혼을 불태우지 못한 채 그는 슬럼프에 빠져 있다. 부와 명성은 얻었지만 자신만의 예술을 하고 싶다는 갈망과 현실 사이에서 고민하는 것이다.

그때 표현주의 화가인 앨버트 라이더가 보낸 편지의 내용이 인용된다.

“자벌레가 나뭇잎이나 나뭇가지를 기어 올라가는 모습을 본 적이 있나? 그 끝에 매달려 공중에서 더듬거리며 무언가를 찾기 위해, 무언가에 닿기 위해 안간힘을 쓰는 모습을 본 적 있냐는 말일세. 그게 바로 나라네. 발이 닿지 않는 저 너머, 그곳에 있는 무언가를 끊임없이 찾아 헤매고 있지.”

내게 이 소설은 미스테리나 오컬트가 아니라, 사실은 이 쪽이 닿는 이야기였다.