큰애를 낳고, 복직 전에 예술인 복지 서비스를 활용해서 심리센터에서 상담을 한동안 받았고, 그리고 복직을 했다. 하지만 회사 일과 육아와 집필을 같이 해 나가면서 상담은 고사하고, 약 처방을 받으러 병원에 갈 틈도 나지 않았다. 좋은 정신과 의사는 흔치 않고, 그런 분들은 점심시간 전후나 주말에 예약을 잡는 것이 쉽지 않으니까. 그래도 그 해에는 힘들게 지나가진 않았고, 대신 책을 이것저것 읽고 내 상태를 글로 적어보려고 애썼다.

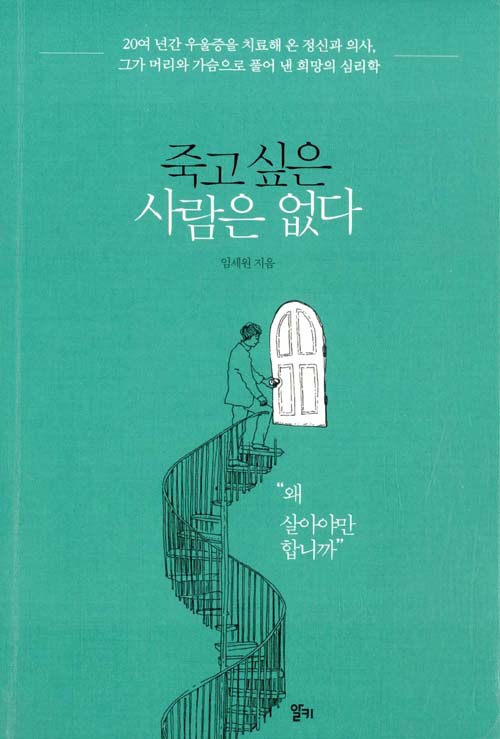

이 책도 그 무렵 읽었다. 스토리 펀딩 같은 것으로 앞부분이 좀 나와 있었고, 나쁘지 않다고 생각했다. 힐링이나 호통 같은 건 소용이 없고, 상황에 대해 건조하게 적은 책들은 아플 때는 읽기가 버겁다. 그럴 때 딱 읽기 괜찮았다. 정신과 의사가, 자신이 병을 앓고 고통을 경험하면서 우울증과 싸웠던 것을 고백한 것이 좋았다고 생각했다. (농반진반으로 세상에 믿어선 안 되는 말이 의사가 “하나도 안 아파요.”라고 하는 거라잖는가. 자신이 아파 보았던 의사는, 그만큼 환자의 고통을 더 잘 아는 의사일 수 있을 거라는 생각을 가끔 한다. 경우에 따라 더 엄격한 의사일 수도 있겠지만.)

12월 말일에, 정신과 의사가 자신의 환자가 휘두른 흉기에 살해당했다는 뉴스가 트위터로 퍼졌다. 잠시 후 트위터에서, 몇몇 트친들이 그 선생님이 돌아가시다니, 하고 경악하는 트윗을 올리기 시작했다. 텍스트였다. 하지만 비명이었다. 그중에는 그 선생님께 상담을 받는 이도 있었다. 그 살해당한 의사 선생님이 저 책의 저자였다는 것을 알게 된 것은 새해의 새벽 무렵이었다. 뭐라 말할 수 없는 감정이 끓어올랐다. 소방관, 경찰, 그리고 의사. 가장 위험하고 불안정한 이들을 지키고 보호하는 이들이, 자신이 보호하는 대상에게 오히려 보호받지 못하고 있다. 그리고 그나마 시스템이 조금이라도 갖춰져 있고, 또 갖출 수 있는 대학병원과 달리, 이를테면 우리 동네의 의사선생님 같은 분은 이런 상황에서 더 대책이 없는 게 아닐까 생각했다. 쌓여있는 책무더기에서 책을 끄집어 내 다시 읽었다. 그러다가 문득 한 대목에서 책을 덮어놓고 울었다.

나에게 있어 가장 행복한 장면은 화창한 어느 봄날, 벚꽃잎이 눈처럼 날리는 거리를 나의 손자들과 함께 자전거를 타고 달려가는 것이다. 그렇게 달리다가 자전거에서 내려 아이들과 함께 짜장면을 먹고 흩날리는 벚꽃잎을 손으로 잡아 아이들의 건강과 행복을 기원해 주는 것이다.

전 같으면 아마도 이 책에서 제일 대수롭지 않게 읽었을 대목이다. 기억에도 안 남아 있는 걸 보니 이런 화사하고 안온한 남의 행복의 시뮬레이션은 스킵하고 갔던 것 같다. 하지만 죽고 싶어서 자살을 생각했던, 그러나 살기 위해 애쓰고 다른 환자들을 살리기 위해 애썼으며, 마지막에도 간호사들을 먼저 대피시키려 했던 그런 의사가 꿈꿨던 먼 훗날 언젠가의 그런 행복이, 가슴을 콱 찌르는 것 같았다.

이 책의 저자인 임세원 교수의 유족들은 “편견이나 차별 없이 누구나 치료와 사회적 지원을 받을 수 있는 사회”를 만드는 일이 고인의 뜻이라고 밝혔다. 아마도 어떤 환자들은 정말로 이 선생님을 붙잡고 터널을 빠져나오고, 살아남았겠구나 하고 문득 생각했다. 그분께 상담을 받던 분들이 걱정되고, 가족분들의 고통이 걱정된다. 복잡하고 고통스러운 마음이다. 그건 충동과의 싸움이고, 그 충동 속에서 길을 찾도록 손을 내밀어줄 수 있는 사람이 있다면 조금 더 버티기 수월하며, 그런 사람 하나가 그런 식으로 살해당했다는 게 화가 난다. 그런 상황에서 의료인을 보호하지 못했던 상황이. 그리고 고인의 명복을 빕니다.