고등학생 때 헌책방에서 손에 넣어 소중하게 보던 이 책이 손바닥만한 양장본으로 다시 돌아왔다는 소식을 듣고 솔직히 기뻤다. 와인병과 주석 접시에 몇 개 얹은 고프레 과자. 죽은 아내와, 아내의 죽음 이후로 점점 죽음에 수렴하는, 그리하여 “모든 음계에는 끝이 있다”는 음악가 생트 콜롱브가 그 죽음의 세계 쪽에 서 있다면, 젊은 음악가 마랭 마레는 삶에 서 있다. 목소리를 잃고도 음악을 향해 손을 내밀고, 갖바치로 정해졌을지 모르는 자신의 운명을 벗어나려 일어나고. 마치 생트 콜롱브의 두 딸, 아름답고 섬세한 마들렌느(구판. 신판에서는 마들렌)와 격정적이고 통통한 가슴을 지닌 투아네트를 사랑하고 또 배신하고. (처음 읽었을 때는 이 자식, 어떻게 스승의 딸을 하나도 아니고 둘이나 건드린 뒤 튈 수가 있어, 라고 생각했었다. 몇년 전에 다시 읽었을 때는 사실 마랭 마레가 자고 싶었던 상대는 스승의 딸들이 아니라 스승 쪽 아니었나, 하는 생각도 했었고.) 그리고 안개와 어둠에 싸인 물가의 집에서 생트 콜롱브는 중얼거린다.

“당신이나 폐하께 감사한 마음을 가지시오. 난 내 손에 드리우는 황금빛 햇살이 더 좋소. 당신의 2절판 페뤼크보다 내 천 옷이 더 좋소. 왕의 바이올린보다 내 암탉들이 더 좋고, 당신보다 내 돼지들이 더 좋소.”

“음악은 말이 말할 수 없는 것을 말하기 위해 그저 거기 있는 거라네.”

열 여섯 살 때나 서른 세 살 때나, 여전히 읽다가 멈추게 되는 구절들. 하지만 그때 느꼈던 것과 지금 닿는 것은 다르다. 희미하게 나직하게 어렴풋이 닿던 어떤 것들이, 이제는 조금 다르고 조금 더 구체적인 모습으로 어른거린다. 어릴때 느꼈던 것이, “그에게 말하고 싶었어요. 나는 목소리를 잃었어요.”하던 연극 연습하던 여인의 대사처럼, 생과 사로 나뉜 부부, 서로 이해하지 못하고 등을 돌린 스승과 제자의 간극을 “말이 말할 수 없는 것을 말하기 위해 그저 거기 있는” 음악이 메워주는 이야기라고 생각했다면, 지금 느껴지는 것은 조금 다른 것. 음악은, 어떻게 싹이 트고 어떻게 만들어지며 무엇을 위해 존재하는 것인가, 그리고 마랭 마레는 어째서 스승의 집 창문 밑에 밤마다 숨어들었는가, 그곳에서 무엇을 들었을까에 대해 생각했다.

그저, 그대로 그 자리에 자연스레 있는 것. 신에게 바치는 것도 누구를 위한 것도 보여주기 위한 것도 아닌, 있는 그대로의 어떤 것. 그런 것들에 대한 사랑. 비올라 다 감바를 끌어안듯이, 그렇게 포옹하며 바라보는 세계. 다시 오지 않을 수많은 것들, 잃어버리고 말 것들. 결국에는 죽음과 상실로 수렴할 그 모든 것들에 대해서.

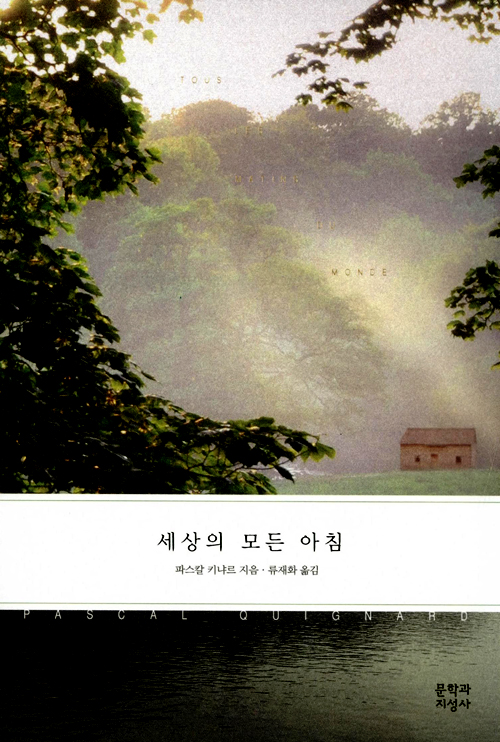

ps) 지금 갖고 있는 신 판본은, 무려 책등과 책 표지에 제목도 인쇄되어 있지 않은 희한한 파본이다. 첫 페이지의 오타(회한의 무덤, 을 회환의 무덤이라고 쓴 것)에 대해 투덜거리며 그에 대해서도 트위터에 언급했더니 문학과지성사 담당자가 교환해주겠다고 하셨지만, 이런 파본은 나름대로 기념이라서. 그냥 내가 간직하고, 2쇄가 나오면 새로 구입하겠다고 했다.