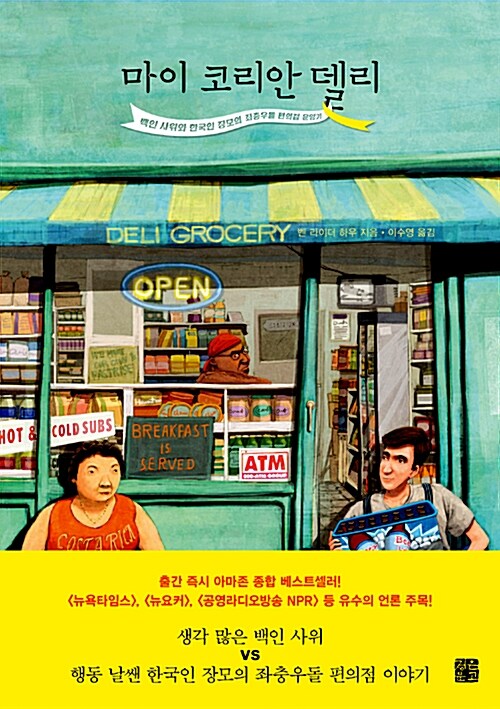

이 글의 띠지에서도 뒷표지에서도 역자후기에서도 알라딘 책 구매페이지에서도 계속 내 눈에 거슬렸던 단어가 있다. “명예 한국인”

한국인이 미국에 가서 “명예 백인”이 되려고 몸부림치는 것에 이어 멀쩡한 백인 중산층 출신의 지식인 남성이 장모의 코리안 델리에서 “명예 한국인”이 되어가는게 그렇게 좋아서 몇번을 반복하나 싶을 만큼. 거슬려, 아주 거슬려. 그렇게 앞, 뒤, 띠지까지 거슬렸지만 읽어보고 싶던 이 책을 손에 넣자마자 나는 띠지를 벗겨서 쓰레기통에 처박아버리고 뒷표지의 명예 한국인 운운하는 부분에다가는 숫제 포스트잇을 붙여버렸다. 그래봤자 읽는데 하루 걸렸으니까 그 노력은 그다지 효과를 발휘하진 못했지만. 한 사나흘이나 닷새쯤 걸렸다면 그 노력이 충분히 가치있었겠지.

미국에 이민간 한국인들은 생각보다 보수적이다. 다른 나라에 건너가서 살 만큼 용기있고 진보적인 사람들일 거라고 생각한 적도 있는데, 가만히 보면 자기가 미국에 갔던 바로 그 당시의 한국만 기억하고 있다. 최악은 유신시대나 전두환때 미국에 갔던 사람들이다. 소련이 러시아가 되고 냉전시대가 끝나고 사담 후세인도 그렇게 끝난 마당에, 북한에서 꿈틀만 해도 오만 난리를 친다는 미국 언론(여기서는 북한에서 미사일을 날려도 눈 하나 깜짝 안 할 사람들이 미국에 가면 북한에서 뭐 조금만 꿈틀 해도 3차 세계대전이 일어나지 않을까 걱정해서 연락을 하더라니까.)의 뉴스와 그 사람들이 기억하는 70년대나 80년대의 대한민국, 그리고 한인 커뮤니티의 중심이라는 한인교회가 결합되면 뭐 어버이연합 뺨치는 결과물이 나오는 것도 알만하지. 어쩔 수 없는 일이긴 하다. 한국이 워낙 빨리 변하는 나라인걸. 이 나라는 경제력으로 인한 신분의 층위 이전에 동시에 수십가지 다른 시대의 층위가 스펙트럼처럼 펼쳐지는 상황이라서. 그래서, 저자가 그리는 이 한인가족은 지금의 기준으로 보면 무슨 70년대에서 튀어나온 사람처럼 느껴질 정도다. 저자의 아내이자 한국인으로 미국에서 변호사가 된 개브만 해도 그렇다.

한국인들은 죽을 때 까지 부모를 섬긴다. 부모를 부양하고 돌보며, 종종 모든 일을 부모에 맞추고 사는 인생을 아주 당연하게 여긴다. 예를 들어 한국의 노부모 대부분은 자식 가운데 하나, 주로 맏아들과 함께 산다. 그리고 맏며느리는 사실상 남편 가족을 위한 ‘입주 하녀’가 된다.

이게 21세기 한국과 얼마나 차이가 있는 상황인지는 상상에 맡기고. (먼산) 이 책이 6~7년전 일인데, 이 시점에서 장모님 일가가 미국에 온 것은 20년 전. 아, 전두환때 가신 모양이다. 이해가 가네.

재미있는 구석도 많다. 쪽파 팬케이크(파전이겠지)라든가 해조류국(미역국), 사슴 즙(녹용 넣은 한약) 같은 것. 익숙한 것들을 낯설게 보는 많은 것들. 서로 다른 문화가 가정에서 충돌할 때 벌어질 수 있는 수많은 일들을 큰 불편함 없이 웃으며 볼 수 있는 것은, 이들의 결혼이 일단 한쪽이 처지는 결혼, 지금의 매매혼과 같은 동남아댁들의 결혼과 다른 연애결혼이며, 한쪽은 전문 편집자, 다른 쪽은 변호사라는 전문직들의 결합이기 때문이 아닐까 하는 생각도 했다. 불편하고 불쾌하며 이질적으로 느껴질 수 있는 이 문화적인 충돌들(내 속옷을 장인이 입고 간다거나, 우유에까지 김치 냄새가 배어 있다거나 하는)을 저자가 흥미롭게 바라볼 수 있는 것은, 문화인류학자인 그의 아버지의 영향 덕분일 수도 있고. (그리고 그의 부모 세대가 히피문화를 겪으며 WASP다운 문화와는 조금 다르게 아이들을 키우려 했던 세대인 것도 영향이 있을 것이고.) 그런 면에서 이 책은, 한국인의 눈으로 본 타국의 문화가 아닌, 타인의 눈으로 본 한국인(그것도 어쩐지 정체성이 80년대 초반에 고정되어 있는 한국인)의 문화를 살펴보고 있는 드문 책일 수도 있겠다. 사실은 백인 전문직 남성이자 “명예 한국인(…..)”의 글이 아니라, 배울만큼 배웠고 한국에 와서 이런저런 차별과 부당한 일들을 당하고 있는 동남아 이주결혼 여성들의 시각에서 “타인의 눈으로 본 한국인”에 대한 글들을 볼 수 있다면 좋겠다는 생각이 읽는 내내 끊이지 않았지만.

길에 차 한대 다니지 않을 폭설에도 어떻게든 차를 끌고 델리로 가서 가게 문을 여는 근성, 노인인 장모 케이가 날아갈 듯한 손놀림으로 캐셔를 보는 모습. 어떤 이들에게는 이런 이 한국인 가족의 모습도 자랑스런 한국인의 근성이자 감동을 안겨주는 에피소드일 수 있겠지만, 내게는 그런 것보다는, 이 WASP출신의 사위의 눈으로 본 한국 가족들의 “기상천외한”모습과 그 모습을 이해하려고 애쓰는 표현들이, 마치 관찰일기처럼 다가온다. 그런 게 흥미롭다. 관찰자의 시각. 결국 장모 댁에서 독립해 나가지도 못하고, 델리는 몇번의 벌금과 장모의 병환으로 결국 처음 꿈꿨던 수입을 올리지도 못한 채 다른 사람에게 넘겨야 했으며, 그 가족의 일부가 되어 그곳에서 아이를 낳고 키우기까지 해야 하는 상황에서조차도 계속되는 “낯선 관찰자의 시각”. 그나저나 이런 책을 읽으면서도 “한국인인게 자랑스러워요” 뭐 그런 리뷰를 남기는 사람들은 책을 제대로 읽긴 읽는 걸까. 어떤 얼굴로 책을 읽고 있는지 궁금할 정도다.