김시습 하면 일단은 교과서에서 소개되었던 일화가 있다. 세종대왕이 어린 천재에게 비단을 내리고 혼자 가져갈 수 있겠느냐 하였더니, 비단을 풀어 허리에 매고 끌고 가더라는 이야기. 문제는 그런 에피소드가 먼저 소개되니, 김시습 하면 문인이요 사상가며 세조의 반정에 저항한 지식인이라는 사실보다는 그 천재소년 이미지가 먼저 남는다는 거다, 그런 것 보면 대한민국 교과서에는 대체 무슨 기준으로 이야기를 싣는 것인지. 하긴, 그렇게 관심이라도 끌어야 애들이 이름이라도 기억하겠지 싶기도 하고.

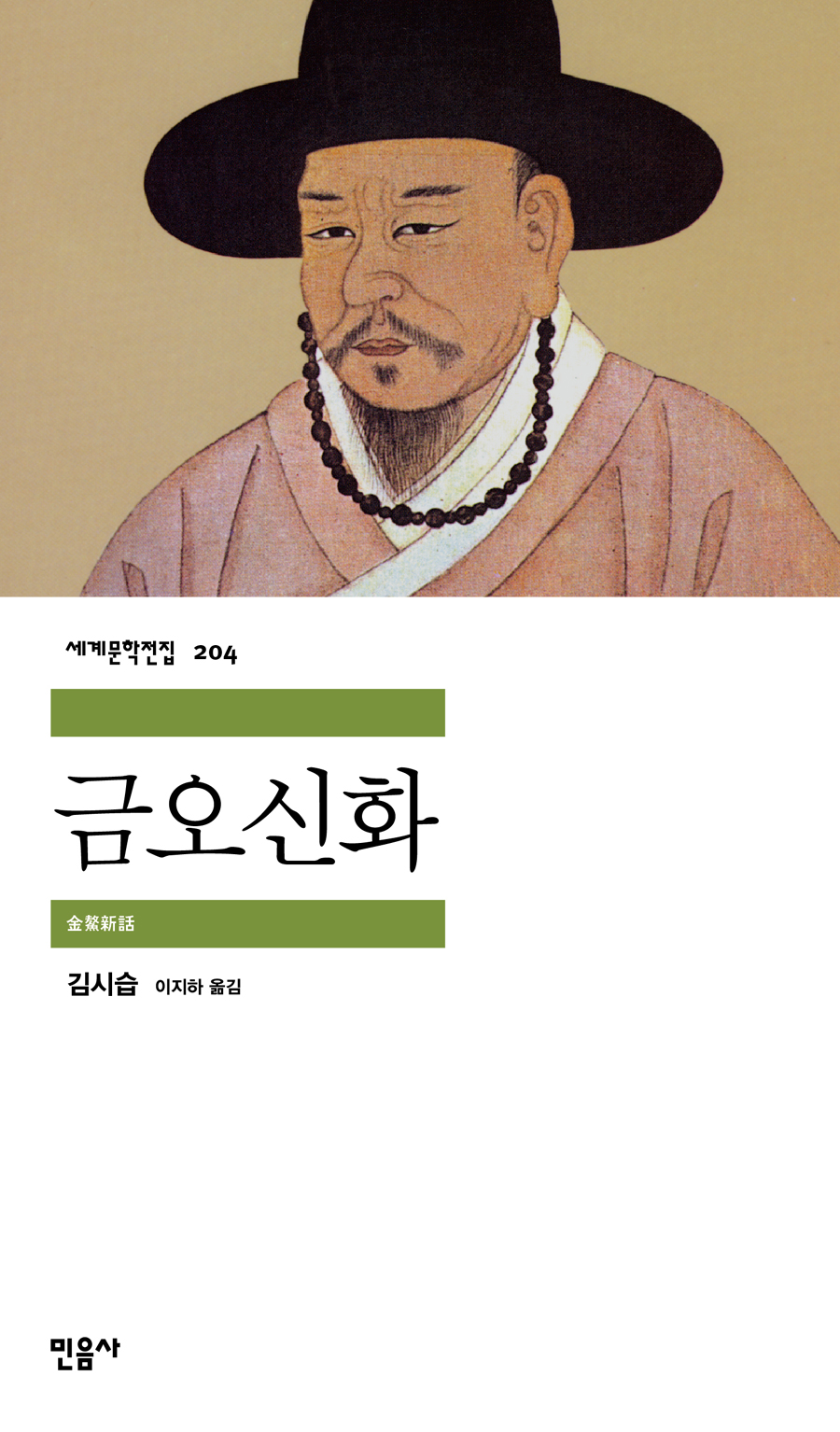

여튼, 금오신화는 여러 번역본이 있고 사실 내 경우는 민음사보다는 국어시간에 고전읽기 시리즈에서 나온 금오신화가 좀 더 마음에 들기는 했지만, 이 책도 포스는 장난 아니다. 표지에 당당히 박혀 있는 매월당 김시습님의 초상화부터가. 이 책을 읽어 하고 대성일갈하는 느낌이랄까. (그러니까 그 천재소년 이미지를 생각하고 김시습 초상화 보면 상처받는다 이거다.)

사실 어렸을 때야 이게 왜 그렇게 독창적인지 모른다. 읽어도, 그냥 옛날 이야기 포맷 아닌가 내지는 중국의 전등신화를 본받아 지었다는데 이게 왜 그렇게 훌륭한가 생각이 드는데, 어른이 되어서 읽다 보면 이게 확실히 다른 점이 있기는 있다. 예를 들어서, 홍계월전이니 장국진전이니 하는 우리나라의 그 군담소설들이 다 배경이 어디인가 이거다. 동정호니 뭐니, 중국 배경. 조선을 배경으로 한 것은 박씨전이라든가 임경업전 등등, 확실히 드물다. (박씨전은 군담물은 아니지만) 그렇게 생각하면 그 군담소설들, 결국은 지금의 무협물의 원조가 된 것은 아닌가 싶기도 하지만……

그런데 일단 만복사저포기만 해도, 부처님과 저포놀이에서 이긴 양생이 왜구의 난으로 죽은 여인과 사랑에 빠진다. 남자는 나중에 모든 사실을 알고 지리산으로 들어간다. 취유부벽정기에서는 평양 부벽정을 배경으로, 기자의 후예라는 여인을 만난다. 이생규장전에서도 홍건적의 난으로 이생과 최씨가 이별하지만, 그 홍건적이 고려까지 침공했던 점을 생각하면 역시 중국이 아닌 우리나라 배경의 이야기임을 생각할 수 있다. 그들은 한반도 위의 세계, 그러나 꿈과 환상이 현실과 미묘하게 맞닿은 그 세계에서 사랑하고 이별하며 괴로워한다. 그렇게, 그 형태는 전등신화를 따랐다 해도 그 배경과 정서가 우리의 것이니, 금오신화는 그렇게 최초로 “저자가 확실한 소설이자” 우리의 이야기를 담은 소설이라 해도 과언이 아니었단 것이다.